ANNO IV – numero 1 – gennaio 2026

- MILANO CORTINA 2026 di Alessandro Bocci

- PROVE DI DEMOCRAZIA NEL SALOTTO DI JÁN ALBRECHT di Libera Iannetta

- LA BABELE DELL’INCONSCIO: LINGUA MADRE E LINGUA STRANIERA NELLA PRATICA ANALITICA di Nurgul Cokgezici

- STORIE E LEGGENDE DEL SEMPIONE di Giorgio Righetti

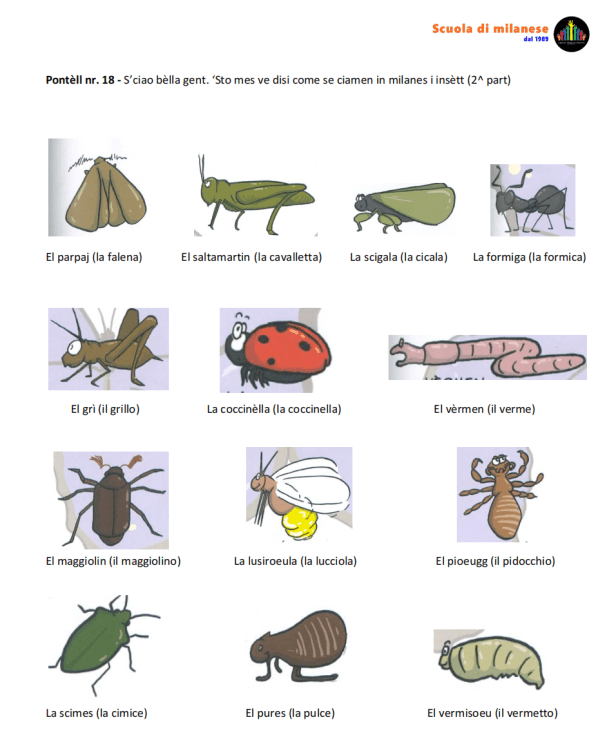

- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr. 18 di Fabio Fumagalli

- GOING THE DISTANCE di Giacomo Pio Augello

- GENTE DE LA RIPA di Giorgio Righetti

- IL RITORNO DI AGAPÈ: MILANO, INIZIO D’ANNO di Maria Mihaela Barbieru

- URLA DALLA TERRA di Giorgio Righetti

- LA CANZONE DEL MAGGIO di Aurora Marella

ANNO III – numero 12 – dicembre 2025

- BUON NATALE di Nurgul Cokgezici

- SCINTILLE DI CAPODANNO di Giorgio Righetti

- FIND YOUR CENTER di Giacomo Pio Augello

- IL SENSO DELLA PAROLA “ATTESA” di Aurora Marella

- L’ALBERO DEI DESIDERI DI AGÀPE – UNA STORIA DI SPERANZA di Maria Mihaela Barbieru

- DAL BUCO DELLA SERRATURA di Luigi Filipetto

- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 17 di Fabio Fumagalli

- QUANDO A GENNAIO ARRIVA LA BEFANA di Giorgio Righetti

ANNO III – numero 11 – novembre 2025

- GRAZIE, OCCIDENTE di Alessandro Bocci

- TEMPO CHE FU. I CANTASTORIE di Giorgio Righetti

- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n.16 di Fabio Fumagalli

- AGÀPE – CRONACA DI UN CAMBIAMENTO MAGICO E CONSAPEVOLE di Maria Mihaela Barbieru

- ARTEFICE DEL PROPRIO DESTINO di Giacomo Pio Augello

- UNA STORIA CHE CONOSCIAMO TUTTI, O FORSE NON LA CONOSCIAMO TUTTA:LA STORIA DELLE PANCHINE ROSSE di Aurora Marella

- IL PANETTONE MILANESE di Giorgio Righetti

ANNO III – numero 10 – ottobre 2025

- UNA FLEBILE SPERANZA di Alessandro Bocci

- IL FAMEDIO DI MILANO TRA CURIOSITÀ E LEGGENDE di Giorgio Righetti

- CHI DECIDE COSA È GIUSTO E COSA È SBAGLIATO? LE MIE DUE CULTURE E LA PAURA DEL DIVERSO di Nurgul Cokgezii

- CENERE, ACQUA E DIGNITÀ: IL LAVORO DEI LAVANDAI NELLA VECCHIA MILANO di Angelo De Cristofaro

- C’ERANO UNA VOLTA LE SCOPE di Luigi Filipetto

- ARTICOLO 29 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA di Giacomo Pio Augello

- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n.15 di Fabio Fumagalli

- I FEEL FOOD

- EL DONDINA. UN PERSONAGGIO AVVOLTO DAL MISTERO di Giorgio Righetti

- LA PORTINAIA, CUSTODE DEI RICORDI DELLA VECCHIA MILANO di Giorgio Righetti

ANNO III – numero 9 – settembre 2025

- IL TEMPO DELL’ODIO di Alessandro Bocci

- SUL FRECCIAROSSA CON FANON: QUANDO IL COLONIALISMO RISUONA IN BUSINESS CLASS di Nurgul Cokgezici

- CATTANEO E MILANO: ECONOMIA, LIBERTA’ E LA LEZIONE CHE PARLA AL PRESENTE di Emanuela Maritato

- MISURARE SE’ STESSO E MISURARSI CON SE’ STESSO di Giacomo Pio Augello

- A MALEZZA di Angelo De Cristofaro

- MILANO E “EL PRET DE RATANÀ”: QUANDO LA LEGGENDA SUPERA LA REALTÀ di Giorgio Righetti

- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 14 di Fabio Fumagalli

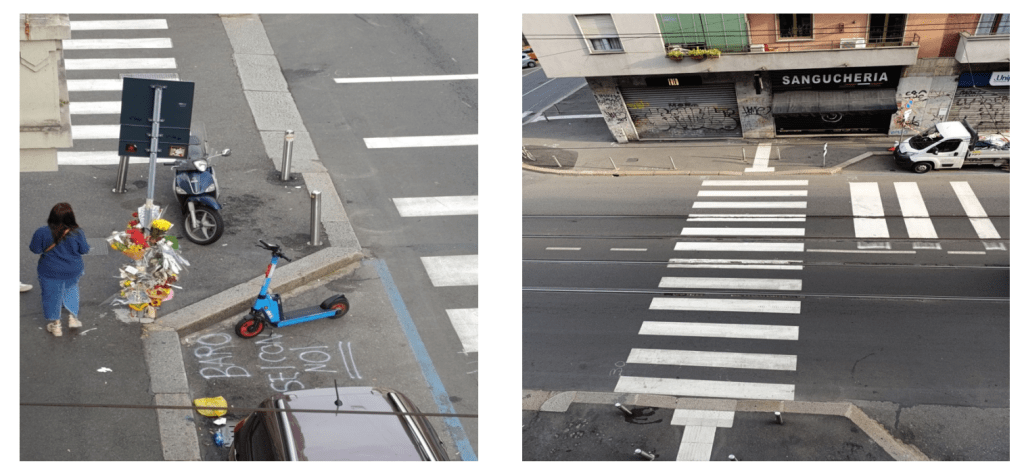

- ACCADE IN VIA PORPORA

- FAUSTO AMODEI di Aurora Marella

- LA PORTINAIA, CUSTODE DEI RICORDI DELLA VECCHIA MILANO di Giorgio Righetti

ANNO III – numero 7/8 – luglio/agosto 2025

- SEMPRE PIÙ SPESSO di Alessandro Bocci

- L’ESPRESSIONE TRANSCULTURALE DEL LUTTO: IL DOLORE CORPOREO NEL RITUALE LURI E CURDO di Nurgul Cokgezici

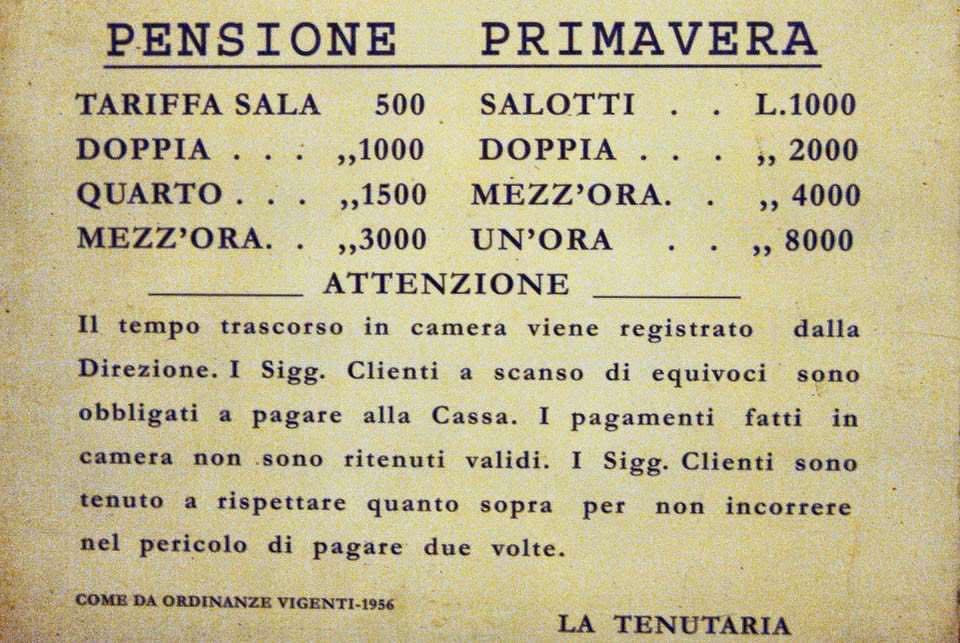

- TEMPO CHE FU. GIOVANOTTI IN CAMERA! di Giorgio Righetti

- A 19 ANNI VIVO COSÌ di Luigi Filipetto

- EVENTI LOCALI CHE FANNO CULTURA: IL CASO DI GRAZZANO BADOGLIO di Teresa Tardia

- LA CHIAVE DEL SUCCESSO di Giacomo Pio Augello

- LOUISE MICHEL di Aurora Marella

- CHI NON LO RICORDA A MILANO di Giorgio Righetti

ANNO III – numero 6 – giugno 2025

- LA MEMORIA OSCURATA: PERCHÉ L’ITALIA E L’EUROPA DEVONO ASCOLTARE LA VOCE DEI CURDI di Nurgul Cokgezici

- UN’EUROPA FEDERALE, UN SOGNO O UN FUTURO DOVEROSO? di Slobodan Fazlagic

- IL BORGO DEGLI ORTOLANI di Giorgio Righetti

- DELLA MANCATA INCLUSIONE di Antonella Rizzo

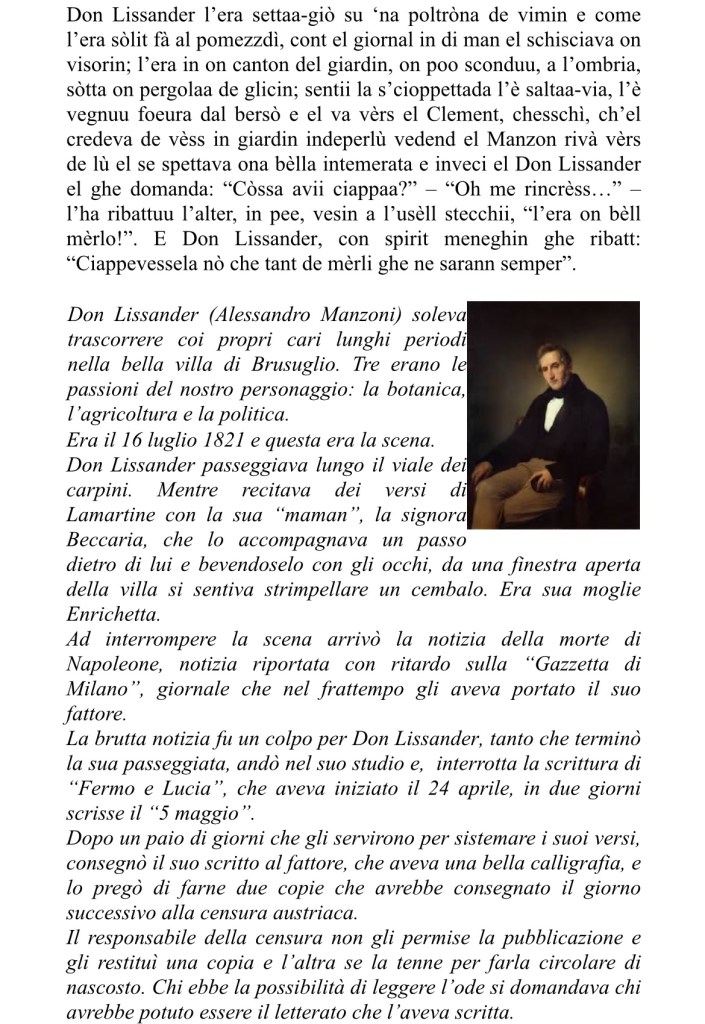

- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 12 di Fabio Fumagalli

- SOLA di Maria Teresa Zumbo

- LA PIÙ UNIVERSALE DELLE DOMANDE di Giacomo Pio Augello

- CRISTIANI PER IL SOCIALISMO. UNA VAMPATA di Luigi Filipetto

- IL DONO – UNA LETTERA DA MAESTRO A MAESTRO di Angelo e Gloriana De Cristofaro

- LEGGENDE DEL DESERTO AMERICANO di Giorgio Righetti

ANNO III – numero 5 – maggio 2025

- LORENA ASANAVICIUTE di Alessandro Bocci

- UN VIAGGIO NELLA MILANO DI IERI: LA LIGERA di Giorgio Righetti

- IL VUOTO DELL’UMANO: TRA DESIDERIO, SICUREZZA E SPERANZA di Nurgul Cokgezici

- QUESTA È UNA STORIA DI CANTIERE E DI MARE di Angelo De Cristofaro

- RIVALUTAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ di Giacomo Pio Augello

- CULTURA, IDEE E CORAGGIO A PRATO di Teresa Tardia

- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 11 di Fabio Fumagalli

- IL TIVOLI UNA VERA CUCCAGNA PER I TAGLIABORSE di Giorgio Righetti

- IPAZIA di Aurora Marella

- LA PICCOLA PARTIGIANA di Luigi Filipetto

ANNO III – numero 4 – aprile 2025

- FRANCESCO di Alessandro Bocci

- “ORA E SEMPRE RESISTENZA” di Giorgio Righetti

- IL FISCO ITALIANO AD APRILE 2025: NOVITÀ E IMPATTI DELLA LEGGE DI BILANCIO di Emanuela Maritato

- L’OMBRA CHE CI ABITA. UNA RIFLESSIONE SULLA NATURA UMANA, IL NARCISISMO È L’URGENZA DI RICONOSCERE IL MALE IN NOI di Nurgul Cokgezici

- NUOVO SPETTACOLO 2025 !!!! di Fabio Fumagalli

- SE MIO FRATELLO DEVE MORIRE MORIRÒ CON LUI di Luigi Filipetto

- UNA GUERRA PER LA PROTEZIONE DELL’ESISTENZA. RIFLESSIONE SULLA LOTTA CURDA, SUL SUO LEADER, SU QUANTO CIRCOLA di Aurora Marella

- IL RISORGIMENTO ITALIANO AL FEMMINILE di Giorgio Righetti

ANNO III – numero 3 – marzo 2025

- PIAZZA EUROPA

- LE RELAZIONI OGGI: UN PROGETTO, NON UN VINCOLO ETERNO

- IN GIRO PER LA VECCHIA AFFORI

- O MIA BELA MADUNINA

- LA FORZA DELL’OTTIMISMO

- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 9

- UNIONE EUROPEA: L’INCOMPIUTA DA COMPIERE

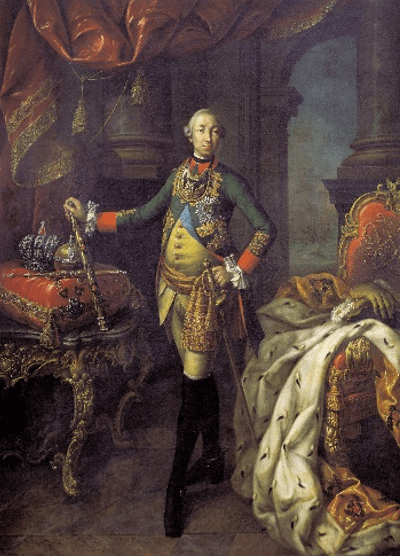

- CHI È NUDO: LO ZAR O IL KING?

ANNO III – numero 2 – febbraio 2025

- PACE NON SOTTOMISSIONE di Alessandro Bocci

- LEGGENDO BARICCO di Libera Iannetta

- I-TECH INNOVATION DELL’OPIFICIO GOLINELLI: DALL’IDEA AL SUCCESSO di Teresa Tardia

- IL DOLORE COME STRUMENTO DI CRESCITA: UN NUOVO SGUARDO SUL BENESSERE E LA CONSAPEVOLEZZA di Nurgul Cokgezici

- LEGGENDE E STORIE DI MILANO – “TIREMM INNANZ” di Giorgio Righetti

- UNA MOSTRA DA NON PERDERE

- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 8 di Fabio Fumagalli

- IO NON SONO RAZZISTA, MA… di Luigi Filipetto

- LEGGENDE E STORIE DI MILANO – EL TREDESIN DE MARZ di Giorgio Righetti

ANNO III – numero 1 – gennaio 2025

- IL DECLINO EUROPEO di Alessandro Bocci

- PARROCI NEL TERZO MILLENNIO a cura di Luigi Filipetto

- L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI): SFIDE ED OPPORTUNITÀ NELLA NUOVA PROFESSIONE di Emanuela Maritato

- IL RUOLO DEL MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE: QUANDO LE DONNE COSTRUISCONO IL FUTURO DELL’INTEGRAZIONE di Nurgul Cokgezici

- LEGGENDE E STORIE MILANESI. 3 FEBBRAIO. IL PANETTONE DI SAN BIAGIO di Giorgio Righetti

- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 7 di Fabio Fumagalli

- LEGGENDE E STORIE MILANESI. I TRII DI DE LA MERLA 29, 30, 31 GENNAIO di Giorgio Righetti

ANNO II – numero 12 – dicembre 2024

- IL DISCORSO ALLA CITTÀ di Alessandro Bocci

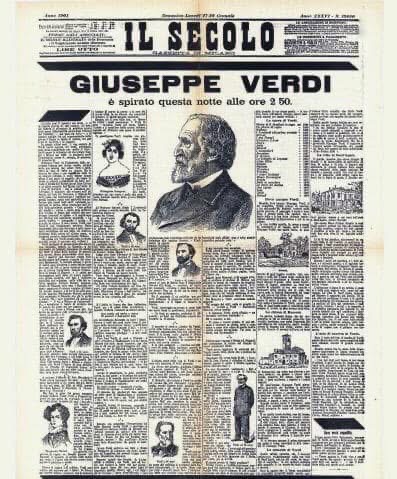

- IL 27 GENNAIO 1901 MORIVA GIUSEPPE VERDI di Giorgio Righetti

- FACCIAMO UNA STRAGE? a cura di Luigi Filipetto

- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr. 6 di Fabio Fumagalli

- I SACCHETTARI di Aurora Marella

- LA SCHIAVITÙ È UNO STATO DI GUERRA. IL CAPITANO BROWN di Giorgio Righetti

ANNO II – numero 11 – novembre 2024

- “JEANS GENERATION O VOLARE VIA DALL’URSS” di Viktoriia Lapa

- DA SIMONE DE BEAUVOIR AD OGGI: UNO SGUARDO SULL’ESSERE DONNA di Melissa Idonia

- I RITARDI NEI PAGAMENTI DEI SUPPLENTI BREVI NELLA SCUOLA: UNA QUESTIONE IRRISOLTA di Francesco Maraia

- LA (QUASI) SCOMPARSA DEL PATRIARCATO di Rachele Grillo

- INCONTRI RAVVICINATI DI TERZO TIPO a cura di Luigi Filipetto

- DONNA, VITA, LIBERTÀ: LA REPRESSIONE DELLO SLOGAN CHE INCARNA LA LOTTA DELLE DONNE di Nurgul Cokgezici

- SCUOLA DI MILANESE – PONTÈLL nr. 5 di Fabio Fumagalli

- UGUALMENTE ARTISTI di Aurora Marella

- NATALE A MILANO di Giorgio Righetti

ANNO II – numero 10 – ottobre 2024

- ALCIDE DE GASPERI di Alessandro Bocci

- PARITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI di Emanuela Maritato

- GIUSY SALA: UNA MAMMA CORAGGIO di Francesco Maraia

- GOVEND (HALAY): LA DANZA CURDA COME ESPRESSIONE DI UNITÀ E MEDITAZIONE COLLETTIVA di Nurgul Cokgezici

- PRESERVARE LA BIODIVERSITÀ E MANTENERE IN EQUILIBRIO IL SISTEMA di Teresa Tadia

- IL FASCINO DELLA TRADIZIONE: LA FIERA DEGLI “OH BEJ, OH BEJ” di Giorgio Righetti

- SPETTACOLO 2024!!!! di Fabio Fumagalli

- SANITÀ DI STRADA a cura di Luigi Filipetto

- MUSICA SUI PIANEROTTOLI…E NON SOLO di Aurora Marella

ANNO II – numero 9 – settembre 2024

- IUS SCHOLAE di Alessandro Bocci

- LA SACRALITÀ DELLA DONNA NEL KURDISTAN: UN FARO DI CONOSCENZA E RESISTENZA di Nurgul Cokgezici

- LA NAVE E I SUOI AMICI di Aurora Marella

- AVVOCATO SÌ, MA ANCHE ALTRO a cura di Luigi Filipetto

- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr. 3 di Fabio Fumagalli

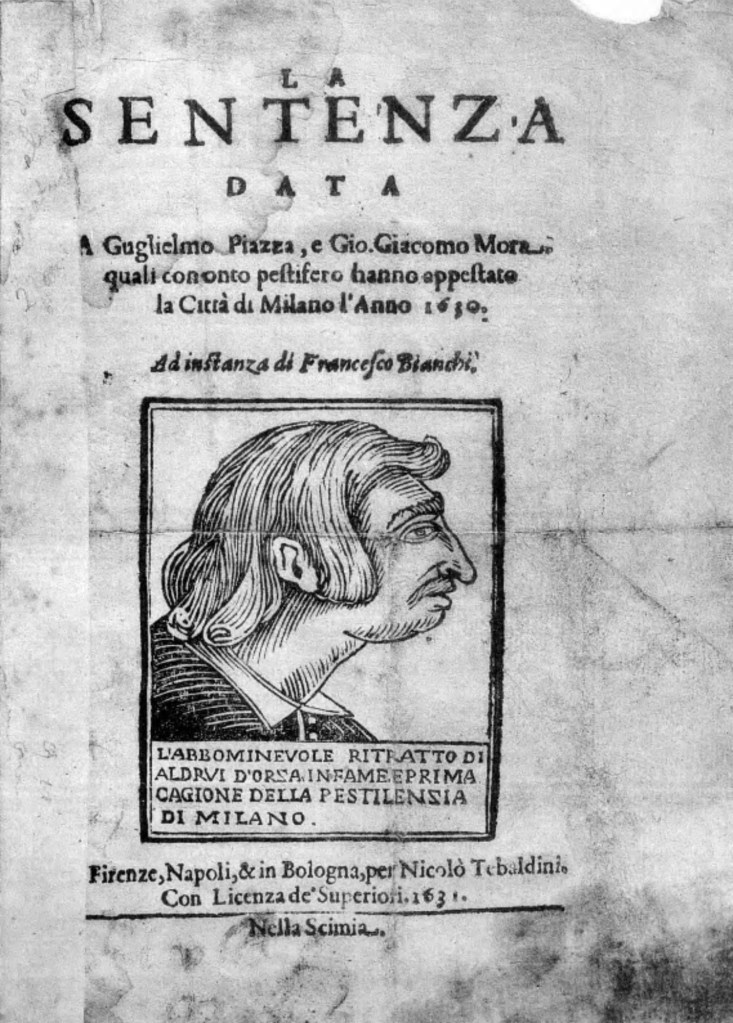

- UNA STORIA RACCAPRICCIANTE. LA COLONNA INFAME di Giorgio Righetti

- GLORFINDEL, L’EROE DIMENTICATO di Luca Dragani

- “DONA VITA, DONA SANGUE” di Kateryna Semenchuk

- A BOLOGNA I GRAFOLOGI IN AZIONE DAL 27 AL 29 SETTEMBRE di Teresa Tadia

ANNO II – numeri 7/8 – luglio/agosto 2024

- NON SOLO SATNAM di Alessandro Bocci

- DALLA VERDE IRPINIA ALLA VIA DELLA SETA, IL VIAGGIO DI LEO di Francesco Maraia

- TURANDOT, L’INCOMPIUTA di Libera Iannetta

- CONSERVATORISMO – ALLA RICERCA DISPERATA DI UNA VIA D’USCITA… di Slobodan Fazlagic

- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr. 2 di Fabio Fumagalli

- LA FABBRICA DELL’OLINDA. DA OSPEDALE PSICHIATRICO A CENTRO CULTURALE DI QUALITÀ di Luigi Filipetto

- IO CANTO LA CITTÀ a cura di Luigi Filipetto

- LA SEMPLIFICAZIONE DELLA MUSICA MODERNA: OPPORTUNITÀ O DECADENZA? di Giorgio Caporale

- ESISTONO GLI ZOMBIE? A QUANTO PARE SÌ, E SONO PURE DROGATI di Carmine Pizzino

ANNO II – numero 6 – giugno 2024

- IL SACERDOTE DEGLI OPERAI di Alessandro Bocci

- DIRITTI UMANITARI E DIRITTO PENALE di Milena Ruffini

- ATMI/ATMIYAN di Nurgul Cokgezici

- LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE di Libera Iannetta

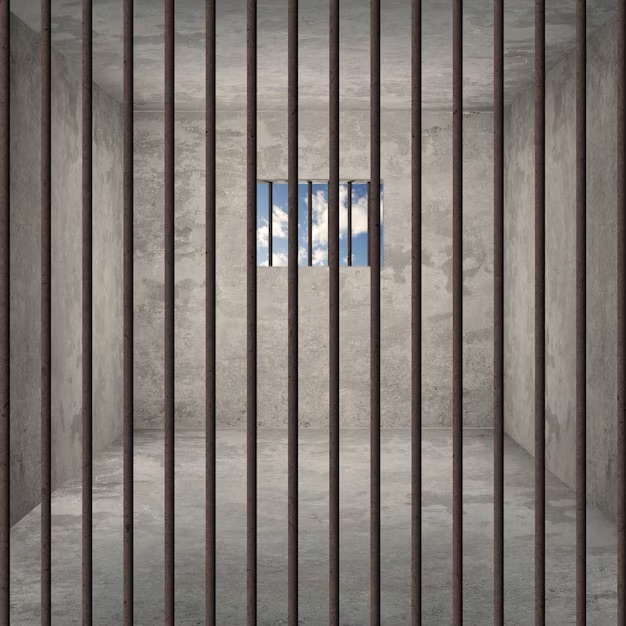

- SBARRE DI ZUCCHERO. QUANDO IL CARCERE È DONNA IN UN MONDO DI UOMINI di Aurora Marella

- SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr.1 di Fabio Fumagalli

- LA DOMENICA IN ALBIS di Luigi Filipetto

- SCAPIGLIATURA CHE MODA! di Giorgio Righetti

ANNO II – numero 5 – maggio 2024

- LA CASA COMUNE EUROPEA di Alessandro Bocci

- LA SOLIDARIETÀ di Giorgio Righetti

- COMPLESSO ARCHITETTONICO DI VIA ASTESANI 39-45, MILANO. LE RAGIONI PER UNA TUTELA di Maurizio Boriani e Fulvia Premoli

- VOLARE SULLA MOTO: UNA TERAPIA FUORI DALLE RIGHE di Aurora Marella

- L’INFLUENZA TRASFORMATIVA DELLA MUSICA NEL SOCIALE: UN VIAGGIO NEL TEMPO di Giorgio Caporale

- I LUPI NELLA MAFIA di Carmine Pizzino

- TRANQUILLO CREMONA E IL TEMPO DELLA SCAPIGLIATURA di Giorgio Righetti

- QUEGLI ANNI E LA MORTE INTORNO di Luigi Filipetto

ANNO II – numero 4 – aprile 2024

- FINALE DI PARTITA di Alessandro Bocci

- STUDIARE MUSICA NEI CONSERVATORI vs CRESCERE PER STRADA: UN CONFRONTO GENERAZIONALE di Giorgio Caporale

- IL GENE DEL SERIAL KILLER: REALTÀ O IRREALTÀ? di Carmine Pizzino

- UN QUARTO… NON UN BUON AFFARE di Slobodan Fazlagic

- IL DISCORSO DI SCURATI SUL 25 APRILE E LA CENSURA RAI di Francesco Maraia

- CONVIVENZA DI QUARTIERE di Luigi Filipetto

- “EL TOMBON DE SAN MARC” di Giorgio Righetti

- LA STAZIONE CENTRALE DI JR di Giulia Farinella

- PIC PRONTO INTERVENTO CLOWN di Aurora Marella

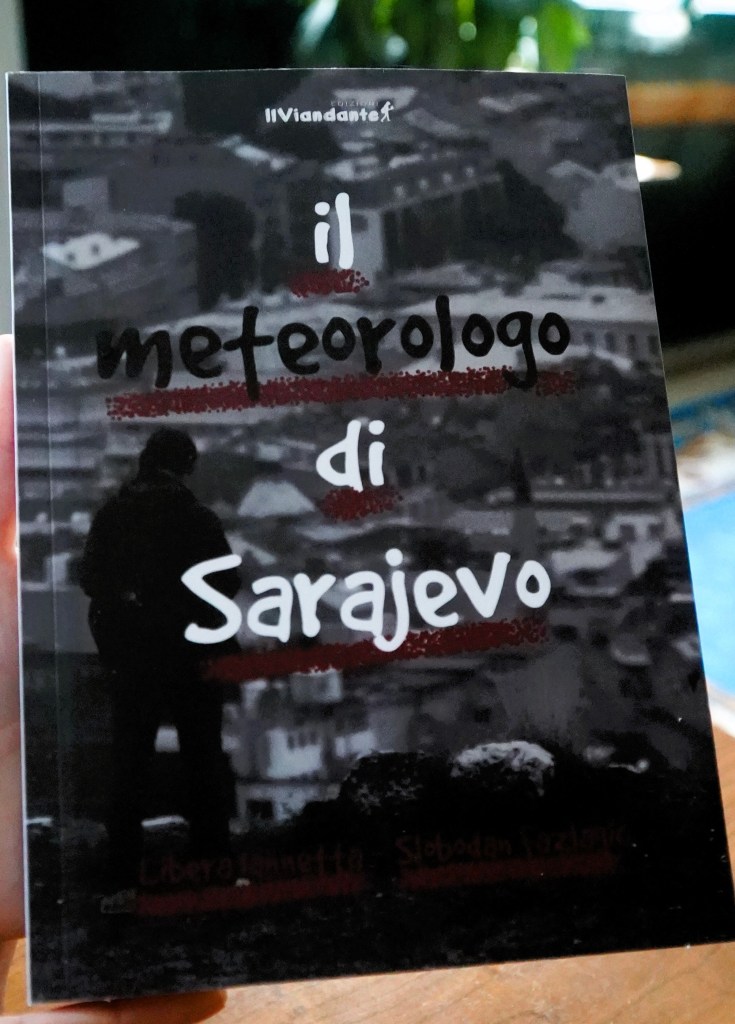

- IL METEOROLOGO DI SARAJEVO – di Libera Iannetta e Slobodan Fazlagic di Simona Dolci

ANNO II – numero 3 – marzo 2024

- TRICKLE DOWN ECONOMICS di Alessandro Bocci

- LA DIASPORA KURDA IN ITALIA di Nurgul Cokgezici

- SUL CONCETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA di Melissa Idonia

- LA CONVERGENZA TRA MUSICISTI E INFLUENCER: QUANDO IL PALCOSCENICO SI TRASFORMA IN UN FEED DIGITALE di Giorgio Caporale

- MOLCE ATELIER, STORIE DI RINASCITA di Aurora Marella

- “TREDESIN DE MARZ”. SAN BARNABA E I TREDICI SEGNI di Giorgio Righetti

- ECOCIDIO IN UCRAINA: A RIMETTERCI SARÀ TUTTO IL PIANETA di Olga Boiko

ANNO II – numero 2 – febbraio 2024

- CARLO DONAT-CATTIN di Alessandro Bocci

- LE BELLE STORIE CI CATTURANO di Libera Iannetta

- “20 GIORNI A MARIUPOL” di Olga Boiko

- IN VIAGGIO VERSO LA LIBERTÀ: IL VIAGGIO DI ROGER di Milena Ruffini

- VIVERE PERICOLOSAMENTE… LAVORARE A SCUOLA di Slobodan Fazlagic

- PRECARI DELLA SCUOLA, LA MAGISTRATURA È CON VOI! di Francesco Maraia

- SANREMO: LA SFIDA DI RITROVARE LA GRANDEZZA MUSICALE NELL’ERA DELLO SPETTACOLO di Giorgio Caporale

- BREVE STORIA DI UN TEATRO COMUNE di Aurora Marella

ANNO II – numero 1 – gennaio 2024

- L’INVERNO DEMOGRAFICO di Alessandro Bocci

- È ARRIVATO IL TEMPO DI PENSARE AL TEMPO? di Slobodan Fazlagic

- IL TEMPO, ETERNAMENTE GALANTUOMO di Andrea Martelli

- LA FORZA DELLA PAROLA di Libera Iannetta

- I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE di Alessia Perazzo

- UN METRO SOPRA LE NUVOLE: BAD BUNNY di Andrea Bevilacqua

ANNO I – numero 3 – dicembre 2023

- LA SFIDA DI ELLY di Alessandro Bocci

- BUON NATALE A CHI SOFFRE, A CHI LOTTA E A CHI SPERA di Francesco Maraia

- LA PRIMA SCALIGERA E IL MITO VERDIANO di Libera Iannetta

- STORIA DI UNA MEDIATRICE CULTURALE di Nurgul Cokgezici

- IL FEMMINICIDIO È UN PROBLEMA SOCIALE di Kateryna Semenchuk

- AFFIDO ETERO FAMILIARE: UN LEGAME OLTRE LA LEGGE di Milena Ruffini

- BOSNIA OGGI: COS’ABBIAMO IMPARATO? di Slobodan Fazlagic

- IL MITO CONTINUA: L’IMPATTO DURATURO DEI BEATLES SULLA MUSICA MODERNA di Giorgio Caporale

- COACH SKINNY: PLAYERS CLUB ’23 di Andrea Bevilacqua

ANNO I – numero 2 – novembre 2023

- ARTICOLO 34 di Alessandro Bocci

- QUANTO È PERICOLOSO ESSERE DONNA NEL 2023? di Alessia Perazzo

- MILANO CANTIERE VERDE di Francesco Maraia

- IL RISULTATO È DAVVERO L’UNICA COSA CHE CONTA? di Andrea Martelli

- STORIA DI UNA VITA DISTRUTTA di Kateryna Semenchuk

- LA CONVENZIONE DI ISTANBUL di Nurgul Cokgezici

ANNO I – numero 1 – ottobre 2023

- A PROPOSITO DI NOI… di Alessandro Bocci

- CRONACA DI UN RIENTRO A CASA SOTTO I BOMBARDAMENTI di Kateryna Semenchuk

- L’UOMO CURIOSO È L’UOMO VINCENTE di Barbara Ciccone

- UN NUOVO CASO “MAHSA AMINI” di Nurgul Cokgezici

- IL MODELLO MILANO di Francesco Maraia

MILANO CORTINA 2026

di Alessandro Bocci

Ormai ci siamo. Accesa a Olimpia il 26 novembre 2025, la Fiamma Olimpica è sempre più vicina e con la partecipazione di 92 nazioni la terza edizione dei Giochi invernali ospitata in Italia inizierà fra qualche giorno.

Secondo le stime elaborate da Banca Ifis, i Giochi, che prevedono 116 competizioni in 16 differenti discipline sportive, avranno un impatto economico positivo pari a 5,3 miliardi di euro. Una cifra da suddividersi fra spesa immediata sul territorio (1,1 miliardi), spesa differita nei successivi 12 mesi (1,2 miliardi) e heritage infrastrutturale, cioè il patrimonio di lungo periodo costituito dagli impianti sportivi, rigenerazione urbana e miglioramenti delle reti viarie ( 3 miliardi). I Giochi sono una manifestazione capace di attrarre 2,5 milioni di visitatori da tutto il mondo, interessati a tutto ciò, programmi culturali, enogastronomia, shopping, che il territorio offre. L’Olimpiade culturale che affianca i Giochi ha appunto la finalità di valorizzare il patrimonio del territorio ospitante.

Al termine dei Giochi si apriranno le Paralimpiadi, un’occasione unica per promuovere le tematiche relative all’inclusione e che saranno il trampolino di lancio di investimenti finalizzati a rendere più accessibili metropolitane e ferrovie.

Milano Cortina 2026 rappresenta dunque una fonte di ispirazione per chi pratica attività sportive, fornisce un’immagine positiva dell’Italia all’estero ed è una grande occasione di crescita per le città coinvolte. Senza lasciare indietro nessuno, Milano deve continuare a correre e a rafforzare il suo ruolo, dopo Londra e Parigi, di terza metropoli europea per rango. In questo senso è lecito aspettarsi che tutti, amministrazione regionale e comunale, società pubbliche e private, società civile, siano all’altezza del loro ruolo.

PROVE DI DEMOCRAZIA NEL SALOTTO DI JÁN ALBRECHT

di Libera Iannetta

Incontro Igor Valentovič dell’Albrecht Forum nella tarda mattinata del 16 gennaio, in una Bratislava innevata e silenziosa, presso la casa di via Kapitulská, appartenuta al musicologo Ján Albrecht (Bratislava, 1919-1996). Igor è il presidente dell’associazione che ha rilevato e ristrutturato la casa con l’obiettivo di creare un luogo d’incontro in cui trovino posto permanente musica classica, letteratura, pittura, teatro, cinema, filosofia, scienze sociali, nel solco della tradizione inaugurata dal musicologo bratislavese.

Quella di Albrecht è stata una figura di spicco nel panorama culturale della Slovacchia. Musicologo, violinista, docente presso l’Università Comenius, l’Accademia di Arti Performative, il Conservatorio di Bratislava, fondatore dell’Early Music Movement nel paese, un movimento musicale che si concentra sulla musica colta composta in Europa tra il Medioevo e il Rinascimento, fino a includere la musica del XVII e della prima metà del XVIII secolo. Le esecuzioni si basano su una ricerca musicologica che attinge alle fonti originali e vengono realizzate su strumenti musicali storici.

Quando la nuova direzione dell’Accademia delle Arti Performative non si mostrò più interessata a mantenere la materia opzionale “Musica Antica”, Albrecht accolse i suoi studenti nella casa di via Kapitulská, nel centro storico della città, dietro la cattedrale di St. Martin. Da questa esperienza trasse origine, nel 1973, “Musica aeterna”, il primo ensemble dedicato alla musica antica in Slovacchia, per quanto riguarda la programmazione e le professionalità coinvolte. La casa era nota in città come luogo di ritrovo per persone provenienti dal mondo della musica, della letteratura, delle arti visive, della filosofia. Tutti avevano accesso alla ricca biblioteca del proprietario, anche in sua assenza, in un clima di umanità e tolleranza per le diversità. Il Maestro suonava musica da camera con amici e studenti. Se qualcuno arrivava con un violino, un flauto, lui tirava fuori uno spartito dalle sue centinaia di titoli e suonava, anche tutta la notte. Nel suo salotto si esercitava l’ascolto, il dialogo, il rispetto.

Igor Valentovič, fondatore con sua moglie di una casa editrice musicale, ha conosciuto personalmente Ján Albrecht, in quanto loro redattore per diversi titoli. Con docenti, musicologi, musicisti e grazie al sostegno di donatori, ha rilevato, nel 2010, la casa ormai in rovina. Mi mostra il salotto arredato com’era in origine, la biblioteca in cui sono confluite anche numerose pubblicazioni della sua casa editrice, la sala di cinquanta posti in cui troneggia un pianoforte a coda. I membri dell’associazione vorrebbero ristrutturare la soffitta e creare uno spazio per un caffè al pianterreno. Il cortile innevato è piuttosto ampio. Vi è installata una pedana in quanto, in estate, si fa musica all’aperto. La struttura, infatti, ospita concerti, tavole rotonde, un festival giunto alla sesta edizione, con programmi in cui trovano spazio anche opere di musica da camera, raramente eseguite, di compositori slovacchi. Mentre scatto qualche foto, mi sembra di vederlo il Prof. Albrecht mentre aspira dalla sua immancabile pipa, accogliente e gentile. Mi offre tè e biscotti preparati dalla zia, poi mi invita a sedermi e a suonare con lui. Ringrazio Igor Valentovič e, insieme, ci avviamo all’uscita.

Il clima culturale che si respirava in casa Albrecht, fin dagli inizi degli anni Settanta, anticipa la Rivoluzione di Velluto del 1989, quale momento cruciale nella storia europea, simbolo della transizione pacifica verso la democrazia e dell’aspirazione del popolo slovacco alla libertà e ai diritti civili.

LA BABELE DELL’INCONSCIO: LINGUA MADRE E LINGUA STRANIERA NELLA PRATICA ANALITICA

di Nurgul Cokgezici

Introduzione

L’analisi con chi parla più lingue solleva questioni particolari. Non si tratta semplicemente di tradurre parole. Ogni idioma porta con sé vissuti, modi di sentire e ricordi legati a persone specifiche. Nella propria lingua madre, certe emozioni emergono con maggiore intensità. Parlare invece in una lingua appresa successivamente genera una sensazione diversa: meno coinvolgimento immediato, più controllo oppure una sorta di protezione. Le cose dette in una lingua piuttosto che nell’altra non pesano allo stesso modo.

La lingua madre come veicolo dell’inconscio

Fin dalle prime parole sentite in casa, ogni suono ha un peso particolare nel cuore. Quando si parla con il terapeuta, certe frasi emergono in modi che tradiscono vecchie ferite nascoste. A volte basta uno sbaglio di grammatica per aprire una porta chiusa da anni. Usare la lingua madre – non imparata ma vissuta – fa emergere sensazioni autentiche, mai smussate dal tempo. Emozioni che restano mute se costrette in vocaboli appresi dopo i dieci anni.

La lingua straniera: distanza e difesa

Parlare in una lingua non propria può creare un filtro tra le emozioni intense. Chi soffre potrebbe scegliere questa modalità per contenere ricordi dolorosi. Usarla aiuta a reggere il peso interiore, ma permette anche di esplorare parti nascoste di sé senza eccessiva paura. Di contro, certi stati d’animo restano appena accennati, poco sciolti. Questo richiede all’analista uno sforzo maggiore nel cogliere ciò che rimane in ombra.

La babele dell’inconscio: dinamiche analitiche

Ogni volta che il paziente passa dalla lingua madre a quella straniera, lo spazio della terapia cambia pelle. Non sono solo le parole a contare, ma anche gli intervalli tra esse, i mutismi improvvisi, il modo in cui alcune forme emergono soltanto in un idioma e mai nell’altro. L’ascolto deve abbracciare ciò che resta sospeso, trattenuto, nascosto nel timbro o nella cadenza. Le decisioni sul quando parlare e in quale lingua non nascono a caso: dentro ci sono lotte profonde su chi essere e dove appartenere.

Ciò che emerge è un campo vivo, denso di significati incrociati, dove cultura, trauma e desiderio si intrecciano senza tradursi completamente. L’analista osserva con attenzione minuziosa questi segnali, come se ogni cambio di registro fosse una mappa non dichiarata. Niente va dato per scontato; neppure il respiro prima di un verbo in inglese invece che in italiano.

Implicazioni cliniche

Parlare nella lingua madre aiuta spesso a toccare emozioni nascoste. Usare una seconda lingua crea, invece, una distanza più sicura. Chi conduce la seduta dovrebbe osservare come queste due modalità si muovono nel percorso terapeutico. Non sempre è chiaro quale delle due sia più utile in un dato momento.

Lingua che parli, chi sei. A volte ci si sente stranieri dentro, specialmente se si proviene da lontano o si è cresciuti tra due culture diverse. Durante la seduta, ogni scelta di parole modifica il clima tra paziente e terapeuta. Basta un tono diverso a cambiare tutto. Il modo in cui qualcuno pronuncia una frase può rivelare tensioni nascoste. Ogni silenzio pesa quanto una dichiarazione esplicita. Chi ascolta deve prestare attenzione anche a ciò che non viene detto ad alta voce.

Conclusione

Nel lavoro psicoanalitico, la confusione dei linguaggi nell’inconscio diventa una risorsa. Parlare tra lingua madre e seconda lingua mostra con chiarezza come una persona sente, cosa pensa della propria origine e dove si riconosce. Quando lo specialista coglie le differenze nel modo di esprimersi, seguendo accenti o scelte insolite di parole, riesce a comprendere meglio il mondo interno del soggetto. Questo aiuta il paziente a capire sé stesso più profondamente, a ricomporre parti distanti dell’animo e a sentirsi meno spezzato.

STORIE E LEGGENDE DEL SEMPIONE

di Giorgio Righetti

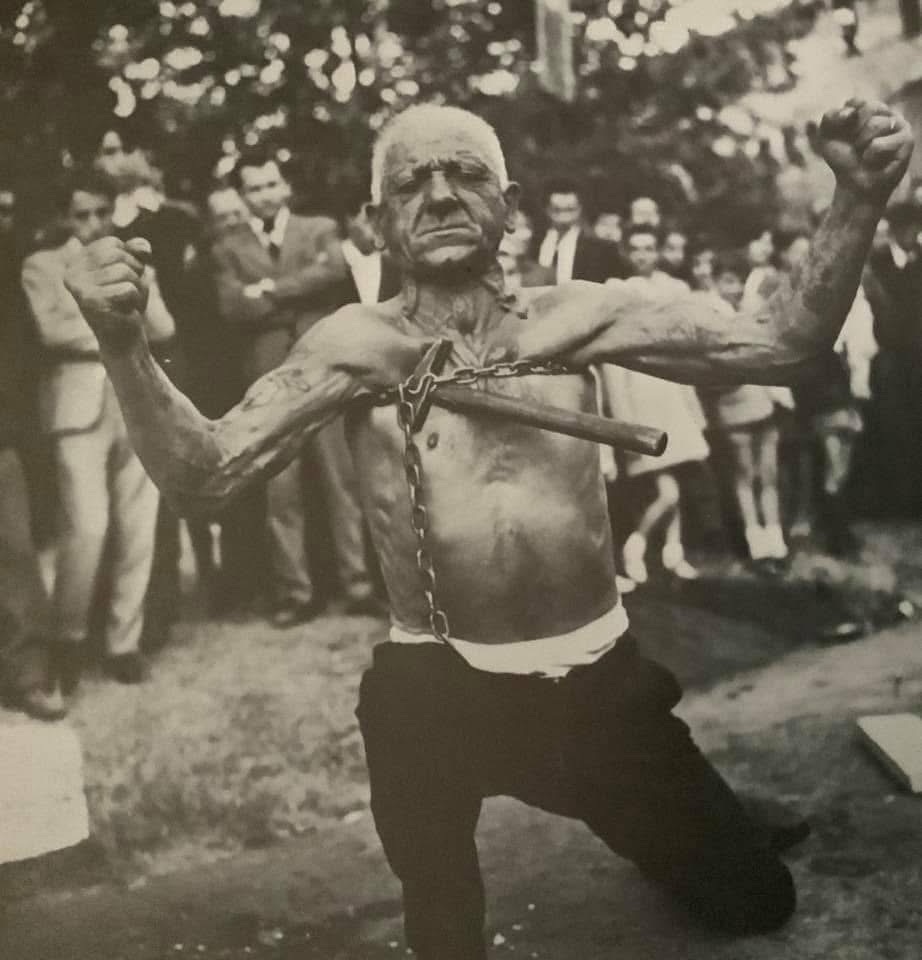

“PER LA FABBRICA DELL’APPETITO”. Il vecchio fachiro mangiafuoco “il Mario” con questa frase cercava di suscitare la simpatia e benevolenza del pubblico. I suoi ferri del mestiere consistevano in rompere catene, ingoiare sassolini e vetri ed esercizi col fuoco. Con un solo pugno secco e preciso, il Mario piantava un lungo chiodo in un asse di legno, e poi una buona bevuta di petrolio da spruzzare su una torcia accesa, dove la fiamma andava in alto componendo forme strane e paurose. Ma il repertorio non si esauriva qui, il pezzo forte doveva ancora arrivare, era la rottura delle catene, dove la faccia del Mario assumeva orrendi connotati di una maschera di dolore. Ma infine le catene si rompevano e con la frase:

“Buona salute e buona fortuna!…

Grassie, siore, siori e siorinne!…

Al vostro buon cuore.

Per la fabbrica dell’appetito.

La cena quella sera era assicurata. Il Mario lo si poteva vedere un po’ dappertutto, ma il più delle volte preparava la sua piccola ribalta a ridosso del CASTELLO, o all’ACQUA MARCIA, al PARCO SEMPIONE, dove soleva dare il suo spettacolo, erano quelli i suoi posti preferiti dove arrivava sempre in bicicletta seguito da un gruppo festante di ragazzini.

LA SORGENTE DI ACQUA SOLFOROSA AL PARCO SEMPIONE. Cinquanta, sessant’anni fa e anche molto prima ci si andava di giorno e di notte a bere l’acqua marcia, a riempire fiaschi e bottiglie, era un po’ l’acqua di chi credeva nei miracoli che potevano fare solo le acque naturali, di chi pur avendo molti disturbi o malanni diffidava dei medici, delle medicine, dei farmacisti e, si curava a modo suo a questa fonte solforosa dove era bello andare, dove si faceva anche comunità e si ritrovava un po’ l’anima di Milano. La sorgente di acqua solforosa inaugurata al parco nel 1925 era una fonte di gioia, a quel tempo sembrava che Milano dovesse diventare una città termale ci si recava felici alla fonte a riempire un fiasco o qualche bottiglia, il Parco si sarebbe prestato benissimo ad accogliere chioschi, pergolati e orchestre. All’acqua marcia era quasi sempre presente il Mario, e la banda del Tirazza che divertiva i presenti con la sua musica. Era stata composta per l’occasione anche una simpatica canzoncina.

“Anche Lei mio caro duca qui alla fonte? – Le dirò mio caro conte – Me ne son successe tante – Che devo proprio disintossicarmi un po’…”.

Ma stiamo parlando di certi momenti che ci riportano a una Milano dai tempi delle favole. Da tempo ormai la fontana dell’ACQUA MARCIA è stata asciugata, era stato messo un cartello che ammoniva: ACQUA NON POTABILE. Mi dicono che ora dalla fonte zampilla acqua potabile, ma non più solforosa.

Nella foto del 1950, il Mario in una delle sue esibizioni.

SCUOLA DI MILANESE – Pontèll nr. 18

di Fabio Fumagalli

GOING THE DISTANCE

di Giacomo Pio Augello

Ben ritrovati!

Spero abbiate trascorso bene le Feste quanto me.

Per cominciare l’anno nel migliore dei modi, partiamo subito con il concetto che gli anglosassoni usano per dire: “Ce la posso fare!”.

Nell’ultimo numero (allego qui il link per chi non ha ancora potuto leggerlo https://nuovecronache23.com/2025/12/31/find-your-center/), abbiamo parlato dell’equilibrio e ci eravamo lasciati con una domanda scomoda: “Si può cadere?”

La risposta lo è ancora di più: SI.

Perché?

Perché cadere è naturale.

Noi siamo esseri vulnerabili.

Il nostro corpo alla stanchezza.

La nostra mente al dubbio.

Il nostro animo alla comodità.

L’ambiente in cui viviamo può pesare su di noi fino a farci cadere.

Ma cadere vuol dire perdere?

E perdere significa anche fallire?

Non necessariamente.

Cadere, perdere e fallire, anche se spesso coincidono, non sono sinonimi.

Tuttavia, è molto facile confonderli.

Per capire bene queste differenze dobbiamo chiamare come ospite un personaggio d’eccezione.

Il suo nome?

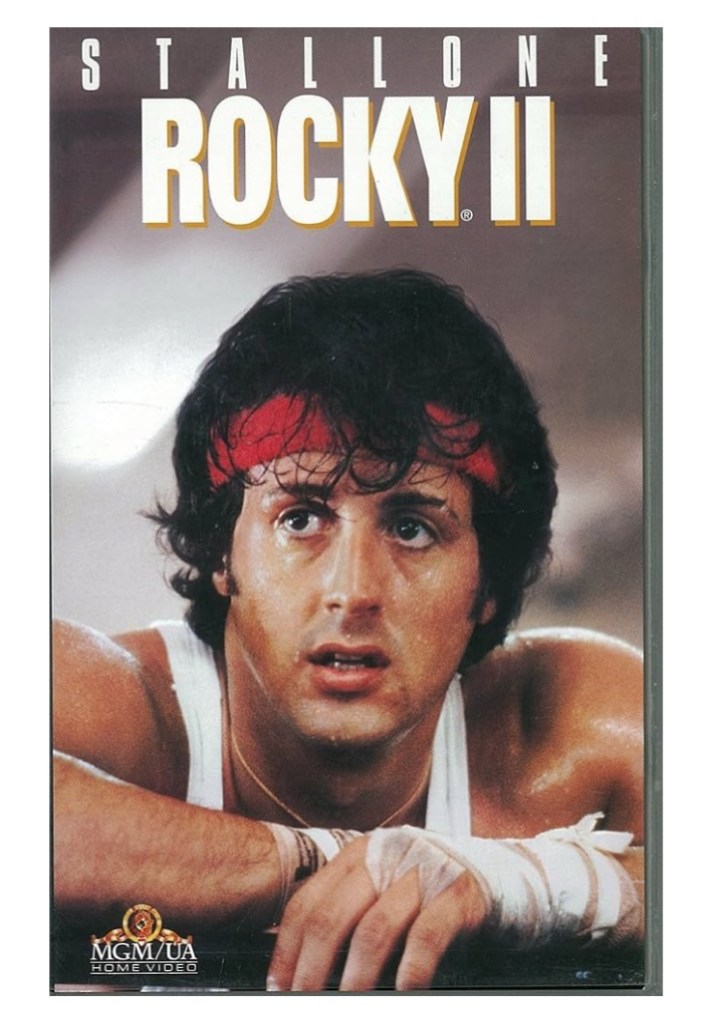

Rocky Balboa.

Concepito da Silvester Stallone nel 1975, è divenuto l’incarnazione stessa della resilienza.

All’inizio della storia, però, non è un eroe.

Al contrario, è un pugile svogliato che non sfrutta il suo talento perché si accontenta di quello che ha già, per quanto poco.

E’ come un tronco che si lascia placidamente trasportare dalla corrente apatica di una realtà che non offre nulla se non un presente di miseria.

Ciò nonostante, non è un fallito.

Perché?

Perché, quando ha l’occasione della vita, l’incontro con Apollo Creed, Rocky rivela il tratto caratteristico della sua vera natura: volontà ferrea.

Sa benissimo di non avere la minima possibilità contro il campione del mondo dei pesi massimi (“Non ce la faccio. Non lo posso battere. Ma chi mi credo di essere? Io non ho la sua classe.”).

Eppure, non gli importa di perdere.

Perché l’unica cosa che vuole fare è resistere (Going the distance,appunto) fino all’ultimo gong.

E ce la fa.

Durante l’incontro è dominato da Apollo.

E’ pesto, sofferente, guercio.

Ma quando finalmente suona la campana del quindicesimo round, lui è ancora lì, in piedi.

Ciò che il campione si trova davanti, quindi, non è un avversario comune, ma un muro di resilienza contro i cui i suoi colpi sono destinati a infrangersi, senza riuscire ad abbatterlo.

Qualcuno, però, deve pur vincere l’incontro.

E i giudici decidono ai punti a favore di Apollo.

Rocky, dunque, non è un fallito perché, anche se ha perso un incontro, ha comunque raggiunto il suo obiettivo.

Che cosa ci insegna questa storia?

Che perdere è qualcosa che può succedere.

Ma non è, di per sé, un fallimento.

Ciò che rende una sconfitta un fallimento è solo il rifiuto di volersi rialzare e riprovare.

Perché?

Perché rialzarsi è un atto della nostra volontà che grida all’Universo: Io non mi arrendo!

E questo dipende solo da noi.

Siamo noi i responsabili della nostra sorte dopo che cadiamo.

Questa è la grande differenza tra un vincente e un perdente.

Perché il perdente è chi dà la colpa delle sue sconfitte a tutti gli altri, tranne che a sé stesso.

Io, lo confesso, mi sono sentito tante volte un po’ come Rocky.

Non partivo da una base di vantaggio e dovevo conquistarmi ogni gradino a lacrime e sangue.

La resilienza è sempre stato il mio superpotere (visto che, a breve, dovrebbe arrivare il salvifico “Avengers Doomsday” mi adeguo al trend).

Non sono stati rari i momenti in cui avrei desiderato avere qualche qualità in più, per sentire meno il peso della fatica.

Quando approdai alla scuola marziale che frequento tutt’ora, il mio insegnante seppe questi miei trascorsi e mi disse soltanto: “Tu pensa al tuo percorso”.

Quella semplice frase mi aiutò a compiere l’ultimo passo di un percorso che io, senza saperlo, avevo già iniziato.

Da quel giorno, smisi di paragonarmi agli altri e mi focalizzai solo su me stesso, non solo in palestra, ma in tutti i campi della mia vita.

E il mio percorso mi portò lungo un sentiero di cambiamenti che non avrei mai immaginato di potere affrontare.

Come è andata?

Lo scopriremo la prossima volta.

Buon inizio anno a tutti.

Nel prossimo numero: “La specie che sopravvive è quella che si adatta”. Guidati dalle parole di Charles Darwin faremo un viaggio che ci porterà a capire perché la chiave per la sopravvivenza è la capacità di adattamento.

GENTE DE LA RIPA

di Giorgio Righetti

IL “VICOLIN DI LAVANDEE”. Dei molti lavatoi della zona resta soltanto quello dell’ormai famoso “vicolin di lavandee” il primo a destra discendendo dall’Alzaia Naviglio Grande, il Vicolo mantiene ancora intatta l’immagine di una Vecchia Milano sconosciuta a molti dei suoi stessi abitanti. La “gente de la Ripa” come era chiamata esercitava professioni legate in qualche modo alla Darsena, barcaioli, carrettieri, scaricatori di sabbia, ma l’attività prevalente era quella del lavandaio. Il Vicolo dei Lavandai è oggi un luogo incantevole dove con la fantasia si può tornare indietro nel tempo e si può immaginare le lavandaie impegnate nel loro lavoro. Chi esercitava il lavoro erano soprattutto le operaie dei lavandai, un mestiere durissimo, soprattutto in inverno, chine sul “brellín”, una cassetta di legno a tre sponde con impugnatura, che le lavandaie portavano con sé e posavano dietro la “preja”, usata per sbattere la biancheria. In inverno le lavandaie non dimenticavano lo “scaldino” per le mani, un piccolo recipiente di latta riempito con carbone e brace e la “zaína” una bottiglietta capace di un poco di grappa, per difendersi dal gelo. E così in Inverno o in Estate con le artriti, le bronchiti, i geloni alle mani e ai piedi passava la loro vita. Queste donne non possono che richiamare la poesia di Giovanni Pascoli imparata a scuola tanto tempo fa, dal titolo “Lavandare”, appartenente alla prima raccolta, “Myricae”: “E cadenzato dalla gora viene / lo sciabordare delle lavandare / con tonfi spessi e lunghe cantilene….”. Su quella tavola di legno, appoggiata al mastello e pieno di acqua saponata e lisciva, era la consuetudine della “bugada”; (il bucato). In inverno senza un accogliente impianto di riscaldamento con il gelo, o in estate con il caldo torrido questo era l’impegno massacrante delle lavandaie, fatto di mani e di braccia, aveva la possibilità di rigenerare, come nuova, tutta la numerosa biancheria della famiglia. Erano gli impervi e travagliati sentieri del vivere quotidiano.

IL RITORNO DI AGAPÈ: MILANO, INIZIO D’ANNO

di Maria Mihaela Barbieru

Nel cuore di Milano, in un elegante edificio di vetro e acciaio, il gruppo di una società di consulenza stava rientrando al lavoro dopo la pausa natalizia. L’aria era densa di promesse non dette, buoni propositi scritti frettolosamente su agende nuove, e quella sottile ansia da ripartenza che solo gennaio sa portare.

Agapè, figura silenziosa e magnetica, fece il suo ingresso nella sede come consulente esterna per un percorso di riorganizzazione interna. Era speranzosa.

I giorni trascorsi nel suo villaggio natìo, tra le meraviglie silenziose della Cappadocia, le avevano riempito l’anima di calma e visioni ampie, come quei cieli tersi che sembrano non finire mai.

Non portava slide né grafici.

Portava invece un’agenda ancora da riempire, occhi pieni di ascolto e sorrisi sinceri.

E grinta, quella che nasce dalla terra rossa e antica, fatta di resilienza e storie tramandate.

Dalla Cappadocia aveva preso il gusto dell’essenziale e la profondità dei silenzi.

Quel giorno era pronta a seminare idee nuove nel cuore del lavoro quotidiano — con rispetto, presenza e coraggio.

Il team era affiatato ma sembrava stanco. I risultati dell’anno precedente erano buoni, ma si avvertiva un senso diffuso di disconnessione e frustrazione. «Lavoriamo tanto, ma non sappiamo più perché», sbuffò Carla, team leader, durante il primo incontro. «Abbiamo perso l’allineamento, come se ognuno andasse in direzioni diverse.» Eh già, direzioni diverse, non condivise…

Agapè propose allora un esercizio semplice. Avvicino altavolo della riunione una grande lavagna bianca e disse: «Scrivete un solo proposito professionale per questo nuovo anno. Non per l’azienda. Per voi.»

Ci fu silenzio. E ancor silenzio. Poi i colleghi, uno alla volta, si misero a scrivere:

– “Avere il coraggio di dire di no senza sentirmi in colpa.”

– “Imparare ad ascoltare senza voler rispondere subito.”

– “Prendermi il mio tempo, anche al lavoro, senza sentirmi inadeguata.”

– “Ritrovare entusiasmo nelle piccole cose.”

– “Essere chiaro con me stesso e con gli altri.”

Agapè osservò attentamente, poi aggiunse: «Questi non sono solo desideri. Sono semi. Ora serve il terreno giusto per farli crescere.»

Il suo sguardo attraversò la sala, posandosi sui volti dicolleghi assorti, presi dai ritmi frenetici di inizio anno. I buoni propositi scritti su post-it colorati, affissi alla lavagna come un grande albero condiviso, parlavano di ascolto, collaborazione, tempo per sé, chiarezza, coraggio.

«Un seme ha bisogno di tre cose per germogliare: spazio, cura e pazienza. E anche voi, come questi propositi, avete bisogno di ambienti che vi nutrono, di relazioni che vi rispettano, di leadership che sa fare spazio. Non dimenticatelo.»

Poi si voltò verso Carla, team leader da poco, che con uno sguardo tra il dubbioso e l’illuminato chiese: «E se il terreno fosse duro?»

Agapè sorrise. «Eh già…Allora bisogna lavorarlo. Insieme.»

E lì, nel cuore di quell’ufficio milanese ancora sonnolento dopo le vacanze, nacque l’idea di un percorso condiviso: non solo individuale, ma collettivo.

Un piccolo passo verso un nuovo modo di lavorare. Con radici e visione.

Nei giorni seguenti, lavorò con il gruppo sulla costruzione di rituali quotidiani di chiarezza: 10 minuti di allineamento mentale al mattino, uno spazio settimanale per feedback autentici, un patto di comunicazione empatica durante le riunioni. Non grandi rivoluzioni, ma piccoli gesti coerenti.

Il cambiamento fu visibile già dopo due settimane. Le tensioni si scioglievano più facilmente, le responsabilità erano più condivise. Qualcuno disse: «Mi sembra di lavorare con persone, non solo con ruoli.»

Prima di concludere il suo incarico, Agapè lasciò a ciascuno una domanda scritta a mano. Era diversa per ognuno.

1. Qual è la tua vera intenzione ogni volta che inizi una nuova giornata di lavoro?

2. Cosa stai trattenendo per paura del giudizio, e come influisce sulla tua efficacia nel gruppo?

3. In che modo il tuo contributo quotidiano riflette ciò che per te ha senso?

4. Quale limite personale puoi trasformare in risorsa in questo nuovo anno?

5. Che tipo di collega vuoi essere, anche quando sei sotto pressione?

Quando se ne andò, non salutò. Lasciò solo un biglietto sulla porta della sala riunioni:

“Le intenzioni non bastano. Ma sono il primo passo verso un lavoro che abbia anima.”

Firmato: Agapè.

URLA DALLA TERRA

di Giorgio Righetti

27 Gennaio. LA FORZA DELLA MEMORIA

CONTRO L’ORRORE DELLA SHOAH.

La principale impressione che mi è rimasta dalla mia visita nei campi di sterminio di Auschwitz-Birkenao e Treblinka è stata un’impressione di morte come se quella signora aleggiasse ancora nell’aria. I campi di sterminio furono sei sparsi in tutta la Polonia e funzionarono dal 1941 al 1944. Erano campi di concentramento diversi dai molti lager di lavoro e di punizione o da quelli per prigionieri di guerra. Completamente privi di infrastrutture, se non camere a gas, forni crematori, abitazioni per le Ss, baracche per i prigionieri e una struttura per lo smistamento dei beni tolti alle vittime. Il loro scopo era quello di eliminare fisicamente il maggior numero di esseri umani, in prevalenza ebrei, ma anche zingari, omosessuali, asociali, disabili, testimoni di Geova e tutte le categorie giudicate dal nazismo sotto-uomini. Quattro di questi campi erano meri luoghi di sterminio: Chelmno, Belzec, Sobibor e Treblinka. In pratica erano dei “terminal” ferroviari mimetizzati e nascosti dove fin dal loro arrivo, i deportati venivano condotti direttamente nelle camere a gas, per essere assassinati. Altri due campi Lublino-Majdanek e Auschwitz-Birkenau, all’inizio campi di concentramento per politici e di lavori forzati, all’interno dei quali in seguito vennero predisposti centri di sterminio con istallazione di camere a gas e annessi forni crematori. Così Claude Lanzmann nel suo libro SHOAH (dal cuore dell’inferno), descrive l’arrivo di un trasporto di ebrei ungheresi a Birkenao nel giugno del 1944. “In effetti si puo affermare che nessuno dei deportati è mai stato ad Auschwitz, perché coloro che vi sono stati deportati e che sono morti subito, in realtà, non hanno conosciuto Auschwitz, non hanno fatto in tempo a sapere ciò che era, e non hanno certo potuto vedere le fiamme e il fumo della loro stessa morte. Chi arrivava a Auschwitz e veniva gassato e ridotto in cenere entro due ore, moriva nella radicale incomprensione della propria morte”. Due precisazioni si rendono necessarie per comprendere meglio questa distinzione. Diversamente dai campi dì concentramento che servivano principalmente come campi di detenzione e lavoro, i campi di sterminio erano vere e proprie fabbriche della morte. Nei campi di concentramento o di lavori forzati vi furono praticate delle gassazioni saltuarie, nei campi di sterminio, conosciuti anche come (campi della morte) avvenne lo sterminio sistematico dei deportati con il gas in termini di assassinii di massa. In questi sei campi le SS e la polizia tedesca assassinarono quasi 2.700.000 esseri umani tramite l’uso di gas tossico.

IL DOTTOR MORTE. Tra le figure delle SS. evocate dai sopravvissuti di Auschwitz-Birkenau, ha lasciato un ricordo macabro quella del dottor Joseph Mengele, medico capo del campo. Scendendo dai carri piombati, uomini e donne, vecchie e giovani, con i neonati in braccio e i bambini più grandi per mano, scorgevano questo criminale nazista, noto per i suoi esperimenti sugli esseri umani, che soprintendeva alla selezione con un frustino in mano, Mengele designava le vittime con un gesto dell’indice, fischiettando un’aria della Tosca. Tra gli assassini di Auschwitz il più pericoloso era questo criminale fornito di poteri vastissimi. Nessuno dei vari esperimenti che si effettuavano a Auschwitz, erano così macabri come quelli effettuati da Mengele sui bambini e sui gemelli deportati nel campo. Mengele operava nel blocco numero 10 di Auschwitz, senza anestesia, mutilazioni e inoculazioni di batteri, castrazioni e congelamenti. Inoltre, sperimentò vari metodi di sterilizzazione di massa sulle donne ebree asportando loro l’utero o iniettandovi acidi corrosivi per renderle infeconde.

L’INFERNO DI TREBLINKA. Riporto qua sotto un passaggio del “Reportage dai campi”, uscito nel 1944 sulla rivista “Znamja” e firmato dal più popolare e seguito corrispondente di guerra dell’Armata Rossa Vasilij Grossman:

“Le SS infierirono ferocemente soprattutto sui ribelli del ghetto di Varsavia. Sceglievano donne e bambini e, invece di portarli alle camere a gas, li conducevano alle graticole. Li costringevano le madri impazzite per l’orrore a mostrare ai loro figli le griglie incandescenti dove, fra le fiamme fumo, i corpi si accartocciavano a migliaia, dove i morti parevano riprendere vita e contorcersi, dimenarsi, dove ai cadaveri delle donne incinte scoppiava il ventre e quei bambini morti ancor prima di nascere bruciavano fra le viscere delle madri. Certe scene avrebbero sconvolto la mente dei più temprati fra gli uomini, ma l’effetto era cento volte maggiore su quelle madri che con le mani tentavano di coprire gli occhi ai figli, e i tedeschi lo sapevano. “Mamma bruceranno anche noi, che cosa ci faranno?”, urlavano i bambini impazziti, correndo a stringersi a loro. E dopo essersi goduto il terribile spettacolo, i tedeschi li gettavano davvero tra le fiamme, i bambini.

Chi scrive ha il dovere di raccontare una verità tremenda e, chi legge ha il dovere civile di conoscerla, questa verità. Chiunque giri le spalle, chiuda gli occhi, passi oltre, offende la memoria delle vittime. Chiunque rifiuta la verità non saprà mai contro quale nemico contro quale MOSTRO hanno combattuto fino alla morte le forze alleate.

Nella foto Auschwitz-Birkenao. Alle mie spalle all’entrata in alto, si intravede la scritta: “Arbeit macht frei”. “Il lavoro rende liberi”. Era la frase scritta che campeggiava all’ingresso dei lager nazisti. Un motto sadico e crudele che contrastava con la realta di morte dei campi dove furono sterminati milioni di uomini, donne e bambini innocenti.

LA CANZONE DEL MAGGIO

di Aurora Marella

In questi giorni freddi, di parabrezza ghiacciati, rumore di spatole sui vetri, giù in strada, alle 6.30 del mattino, aria di brina e mani rosse, di piante in attesa sui balconi e mai, mai un bucaneve pioniere, un canto, mille canti. La notte dell’11 gennaio, come a Capodanno, ha vibrato di voci. Milano e provincia costellate di piazze e circoli in canto. La penisola tutta con le stesse parole e lo stesso ritmo. Ritmo di Bocca di rosa, di La guerra di Piero, di Via del Campo, e Fiume Sand Creek.

Le “cantate anarchiche” hanno fermato il tempo per una notte e lo hanno riavvolto all’indietro e in avanti contemporaneamente per rivivere emozioni che non invecchiano e non passano. Restano e rinnovano, anno dopo anno e canto dopo canto.

Il mese di gennaio ricorda, tra le numerose sue evocazioni, il cantautore ligure Fabrizio De André. Il giorno 11, la sua dipartita da questo mondo, qui a Milano, avvenuta nel 1999. E il 18 febbraio si replicherà per ricordarne la nascita nel 1940 a Genova.

Preparandomi appunto per una delle tante cantate anarchiche, mi sono servita di motore di ricerca di canzoni in internet e ho cercato quelle più famose ed emblematiche del Genovese.

Una delle prime opere comparse sullo schermo è stato l’album Storia di un impiegato, anno di uscita 1973. E uno dei primi brani proposti nella lista di ascolto è stato la Canzone del maggio. Guardando bene accanto al titolo, lo stesso motore di ricerca presentava una nota tra parentesi che diceva (cit.): “liberamente tratta da un canto del maggio francese 1968”.

E così ho fatto una brevissima ricerca. Già conoscevo qualcosa a riguardo, ma ho approfondito la questione che vorrei condividere qui.

La Canzone del maggio che cantiamo a squarciagola si adatta perfettamente ad ogni epoca, anche odierna, purtroppo. Siamo sempre e da sempre in mezzo a proteste per le disparità sociali. Si potrebbe pensare sia stata scritta per noi negli anni Settanta.

Essa, invece, nasce per parlare delle proteste operaie francesi della fine degli anni Sessanta. La canzone originale è stata scritta dalla francese Dominique Grange. Si intitolava Chacun de vous est concerné. E parlava della rivolta della classe operaia e della coscienza di classe che andava sempre più rafforzandosi opponendosi alle disparità sociali. Sembra oggi, appunto, in altre parti, troppe, del mondo. Fabrizio De André ha potuto utilizzare il testo perché l’autrice aveva concesso i diritti di traduzione ma non ha utilizzato la trasposizione letterale francese perché nell’originale è presente la frase “Voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo”. Questa frase esprime chiaramente le ineluttabilità dell’onda che si era ormai generata con le proteste e chi si opponeva non avrebbe mai potuto fermare la coscienza di classe, la nuova consapevolezza dei lavoratori e delle lavoratrici rispetto ad un sistema non equo del trattamento lavorativo perpetuato dalla classe sociale dirigente. Ormai il vento era partito e avrebbe toccato tutti e ogni tempo e questo concetto nella canzone francese emerge e volava imponente nelle manifestazioni, negli slogan e negli striscioni dell’epoca nelle vie di Parigi e della Francia tutta.

Nella canzone di De Andrè non ci sono queste stesse parole ma sono sostituite da “Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti”. Questa frase come quella francese travalica il tempo. Conferma le responsabilità del fare ma anche del non aver fatto nulla, di chi non ha parlato, per chi non ha impedito, per chi non ha collaborato verso la giustizia. Illumina qualcosa che cerca restare un po’ nell’ombra, l’atteggiamento del non sentirsi coinvolti direttamente nelle proteste dei lavoratori perché ci si sente salvi comunque, perché la propria situazione non è come quella di chi scende in piazza. E Fabrizio accende un occhio di bue su chi si gira dall’altra parte e resta nell’indifferenza.

Entrambe le versioni sono appassionate ed entrambe le ho sentite risuonare nelle diverse cantate anarchiche che hanno avuto luogo e tempo in questo mese di gennaio.

L’anno è iniziato così: con il ricordo di un evento passato accaduto 10 anni prima della mia nascita, con il canto e le parole e la memoria della voce calda del nostro cantautore, con l’idea che quelle parole abbiano senso oltre il tempo.

BUON NATALE

di Nurgul Cokgezici

Auguri a tutti voi, cari amici cattolici. Che questa vigilia di Natale sia un tempo di pace profonda, di presenza e di luce gentile. Che i desideri più autentici del vostro cuore trovino spazio per germogliare, con naturalezza e silenzio.

Anche se non appartengo a questa tradizione, porto nel cuore l’amore per questa festa. Fin da quando ero piccola ho ricevuto e donato con gioia, sperimentando come il dono non sia solo un oggetto, ma un gesto consapevole, un atto di connessione.

Il Natale, come ogni festa sacra nel mondo, è un momento di scambio energetico, di compassione, di rafforzamento dei legami umani. È un’occasione per ricordare l’impermanenza e, proprio per questo, la preziosità dell’incontro.

Per questo auguro a tutti serenità, consapevolezza e benevolenza.

Ogni festa che celebra la luce, in qualunque religione, appartiene a tutti noi.

Che il bene che coltiviamo oggi ritorni moltiplicato.

Auguri carissimi!!!

SCINTILLE DI CAPODANNO

di Giorgio Righetti

Ho davanti un vecchio almanacco milanese del principio del secolo scorso, zeppo di consigli quotidiani con le previsioni sul bello e sul brutto tempo, le eclissi, i mercati, le ricette contro il mal di stomaco e le strane credenze e superstizioni che difettano di solidi sostegni storici. 31 DICEMBRE: Aprire le finestre prima di mezzanotte per far uscire gli spiriti maligni; Indossare qualcosa di rosso; Evitare il colore nero; Stappare le bottiglie di spumante a mezzanotte in punto, un grande no a granchi e gamberi, camminano all’indietro quindi porterebbero regresso e così via. Sicuramente ci sarà ancora qualche cara vecchietta che trarrà il pronostico delle lenticchie. Secondo la tradizione se mangiati a mezzanotte questi legumi garantiscono soldi e prosperità e un futuro di abbondanza e ricchezza. In questa notte sussiste l’usanza di spari e mortaretti, non solo allo scopo di esprimere festosità, ma anche per certi intermezzi ancestrali con un significato che ricalca antichi riti di scongiuro contro gli spiriti malefici. Siccome le forme rituali abbiano lo scopo di propiziarsi l’abbondanza è normale che si cerchi ancora con ogni mezzo di raggiungere questo fine con la scelta di cibi che in un modo o nell’altro richiamino alla mente le monete, così vengono serviti piatti di lenticchie con lo zampone e grossi grappoli d’uva conservati con cura, perché: “Chi mangia uva al primo dell’anno, maneggerà soldi tutto l’anno”. 1 GENNAIO. Attenti a chi incontrerete per primi uscendo di casa la mattina di Capodanno, vivrete molto più a lungo se sarà una persona anziana, se vi troverete poi davanti un gobbo sarà una autentica fortuna, non è un buon segno se vi troverete davanti un bambino o ancor peggio un prete. Quanto a certe altre credenze superstiziose si potrebbe scrivere un grosso volume. Il fuoco sbuffa nel camino con insistenza, sicuramente sarà una visita, altro avvertimento ronza per casa una vespa o un moscone, idem come sopra. Se vi sentite fischiare l’orecchio sinistro, qualcuno sta certamente parlando male di voi. Se volete poi individuare la persona che lo sta facendo semplicissimo, vi fate suggerire un numero purché rientri tra i primi ventuno dell’alfabeto e identificate poi la persona che conoscete dall’iniziale del primo nome che vi viene in mente. Aprire ombrelli in casa porta malanni e attenti ai gatti neri tanto nefasti, attenzione anche a non rovesciare sale o olio in tavola arriverebbero a breve grossi guai. Un consiglio sistemare degli spizzichi di sale negli angoli della propria abitazione contribuirebbe a tenere lontano la sfortuna. E quanti altri pregiudizi rendono la vita difficilmente alle persone superstiziose nel credere che determinati gesti o comportamenti siano in grado di influenzare o cambiare gli eventi.

IL PASSAGGIO DEL TEMPO

Ho incontrato per la via

un vecchietto tutto bianco,

camminava curvo e stanco

pieno di malinconia.

Tristemente ha mormorato:

“Sono l’anno che è passato”.

Saltellando poi veniva

un allegro fanciullino

e rideva birichino

dietro l’anno che finiva.

Pien di gioia mi ha cantato:

“Sono l’anno appena nato”.

Tra le pagine ingiallite di un vecchio libro di scuola ho trovato questa simpatica filastrocca, che propongo volentieri a tutti gli amici di NUOVE CRONACHE insieme agli AUGURI PIÙ GRANDI, AFFINCHÉ L’ANNO CHE VERRÀ SIA VERAMENTE PIENO DI COSE BELLE.

FIND YOUR CENTER

di Giacomo Pio Augello

In questo articolo, mi avvarrò di un Avatar che chiamerò il “Praticante”.

Perché?

Perché il praticante è ognuno di noi, che ogni mattina ci alziamo e pratichiamo il duro mestiere della vita.

Ma veniamo al tema di oggi.

Quando si pensa al Kung Fu, una delle immagini che viene in mente, dopo l’iconica guardia da schermidore di Bruce Lee, è quella del monaco Shaolin in meditazione su un palo.

Le arti marziali tradizionali danno grande importanza all’allenamento dell’equilibrio, che, non a caso, è uno dei tratti fondamentali di queste discipline.

Questo anche se, in una situazione di combattimento reale, non è consigliabile sacrificare la sicurezza di poggiare su entrambe le gambe.

Ci si chiede allora: a che serve imparare a stare in equilibrio su di un palo?

Per rispondere a questa domanda, prendiamo il nostro praticante, poggiamolo su un palo piantato nel letto di un fiume e osserviamolo.

A prima vista, si potrebbe pensare che il tenere una posizione faticosa alleni la sopportazione del dolore.

Ma la realtà è molto più complessa di così.

Partiamo dalla base.

O meglio, dal palo.

Salire su un palo permette, innanzitutto, di cambiare prospettivaperché eleva lo sguardo del praticante verso orizzonti più ampi di quelli imposti dalla natura.

L’atto di porsi al di sopra del livello del suolo, poi, crea una distanza di sicurezza dall’ambiente circostante.

Badiamo bene.

Il praticante non è disgiunto dalla terra, ma semplicemente distante abbastanza da preservare la sua integrità.

Questa riflessione applicata alla vita quotidiana, ci porta a trarre la seguente conclusione.

La nostra esistenza è, in fin dei conti, un fiume di eventi che scorre verso l’infinito.

Panta rei, insegnava Eraclito.

Noi viviamo immersi in questo fiume.

A volte le sue acque scorrono placide e tranquille.

Altre volte ribollono furiosamente, sconvolte dai venti impetuosi delle situazioni difficili, o dirottate dagli imprevisti o gettate nei baratri del tracollo.

Il “porsi su un palo” ci consente di assumere una posizione di sicurezza e osservare lo scorrere del fiume senza essere travolti dalle sue correnti.

Tornando al praticante, notiamo che la ridotta superficie di appoggio lo obbliga ad assumere una posizione precaria per stare in equilibrio.

Ma, se sale su un palo per non essere travolto dal fiume, perché non sta semplicemente e comodamente seduto?

Presto detto.

Lo stare seduto non gli permetterebbe di capire quale sia il suo vero potere e che cosa meriti davvero la sua attenzione.

Al contrario, la scomodità dello stare eretto su una gamba sola, gli consente di sviluppare la consapevolezza che, per mantenere l’equilibrio, le uniche cose su cui può esercitare il controllo sono il suo corpo e la sua mente.

Nella vita di tutti i giorni vale la stessa dinamica.

Se inseguiamo ciò che non dipende da noi, cadiamo.

La vertiginosa sensazione di distacco dal resto del mondo, poi, sviluppa nel praticante la consapevolezza del fatto che l’unico momento che davvero merita la sua attenzione è il presente, il qui e ora.

Divagare pensando al passato o al futuro, infatti, fa oscillare il baricentro indietro o in avanti.

E, di conseguenza, si cade.

Come insegnava il Maestro Oogway allo sconfortato Po di Kung Fu Panda: “Ieri è storia. Domani è un mistero. Ma oggi è un dono. Per questo, si chiama presente”.

Pensiamoci bene a queste parole.

Noi siamo naturalmente portati a pianificare la nostra vita con progetti che possono coprire pochi giorni, come molti anni. Questo perché siamo consapevoli che il nostro tempo è limitato e, quindi, va gestito.

In questo periodo, poi, ci confortiamo pensando a come erano belle le Feste passate, quando eravamo bambini e il Natale ci appariva come un periodo al fuori dal tempo, immerso in una favolosa atmosfera di magia.

Ma l’amara realtà è che noi non sappiamo quanto tempo abbiamo davvero.

A ben pensarci, non sappiamo nemmeno che cosa ci accadrà nel corso della giornata né se saremo vivi il giorno dopo.

Questo perché, ogni giorno che ci è dato da vivere non ci è dovuto.

Non importa chi tu sia o quali responsabilità tu abbia.

Quel giorno che vivi ti è donato perché non ti è dovuto.

Per questo, è importante prestare attenzione al momento presente.

Veniamo adesso alla domanda cruciale del tema di oggi: Una volta che il praticante è sul palo, come trova il suo equilibrio?

Il segreto sta nel saper dare energia a tutte le parti del corpo coinvolte.

Non è solo la gamba di appoggio, ma anche quella sollevata, il tronco, le mani e i piedi, tutti concorrono a mantenere il corpo in equilibrio.

Ed è questa cooperazione che permette al praticante di ergersi per elevarsi al Cielo.

La natura ha insegnato questa lezione, non l’uomo.

Quando nel 1994 uscì il Re Leone, re Mufasa spiegò a suo figlio Simba che la prosperità del suo regno non derivava dalla tirannica imposizione della sua forza, ma dal rispetto di un delicato equilibrio che collegava tutte le creature, dalla piccola formica alla saltellante antilope.

Anche nella nostra vita vige questa regola.

Se una parte è troppo tesa e l’altra del tutto rilassata, si collassa.

“ When you find your center, you are sure to win!” cantava il capitano Li Shang a Mulan.

Veniamo all’ultimo quesito. Una volta salito sul palo e trovato il proprio equilibrio, che cosa può fare il praticante?

Può scegliere.

Scegliere se farsi turbare da una folata di vento più forte delle altre o dal rombo profondo e minaccioso delle acque sotto di lui, oppure rimanere concentrato su sé stesso e adattarsi ai cambiamenti climatici per mantenere l’equilibrio il più a lungo possibile.

Si stancherà?

Si

Cadrà?

Probabilmente Si.

Si rialzerà?

Forse.

E se cadrà, avrà fallito?

Lo scopriremo la prossima volta.

Un caro saluto e Buone Feste.

Nel prossimo numero: Riuscire e fallire. In ogni contesa, ci sono sempre due soggetti che si fronteggiano. Solo uno riuscirà a vincere.

L’altro dovrà perdere.

Ma cos’è un vincente? E cos’è un perdente?

Ve lo racconto presto.

Vi aspetto.

IL SENSO DELLA PAROLA “ATTESA”

di Aurora Marella

Sono una sostenitrice del valore delle parole, della loro storia e del loro significato più originario. Sono anche convinta che, se si conosce bene la storia delle parole che usiamo, almeno di alcune, o di quelle più frequentemente pronunciate o quelle a cui si è più affezionati, andiamo ad incontrare la nostra Storia, la Storia con la esse maiuscola. Incontriamo le origini e le tradizioni che hanno messo le radici nei vocaboli che tutti i giorni escono dalle nostre bocche. Basta pensarci un attimo e scegliere un piccolo tempo per soffermarsi. Anche le parole hanno le radici che le ancorano come alberi secolari alle nostre abitudini e consuetudini.

Ad esempio, a me piace molto usare a proposito i verbi dimenticare (qualcosa che mi scappa dalla mente) o scordare (qualcosa che, più importante, mi scappa dal cuore) perché l’impatto emotivo sicuramente mi è diverso.

In questi giorni, una parola mi ha incuriosito perché sentita frequentemente: la parola “attesa”.

Durante il mese del Natale è la parola più diffusa, dai sermoni alle pubblicità. E tutti gli anni in questo mese sentiamo dire di prepararci nell’attesa e che l’attesa è quasi più importante dell’evento stesso del Natale. Quando tutti noi abbiamo studiato Leopardi, già ce lo narrava nel suo Sabato, giorno di attesa luminosa: il dì di festa quasi si allunga di malinconia.

L’attesa acquista così un significato bello, elettrico, dinamico, caldo, avvolgente e pieno di aspettative, qualcosa, appunto, che si aspetta.

Però le parole attendere ed aspettare non sono proprio sinonimi.

Se l’attesa è davvero sempre bella e carica di sogno e di desiderio, non è bello attendere un semaforo lunghissimo o restare per ore nella sala d’attesa del medico in ritardo sugli appuntamenti o in coda al supermercato o in un ufficio.

La parola attesa ha in sé una tensione verso qualcosa che si anela come appunto il Natale, una nascita, di un evento importante.

La parola stessa ce lo racconta: è una parola che deriva dal latino ad tendere, cioè essere tesi verso ciò che desideriamo.

La parola aspettare non è proprio la stessa cosa. Infatti la sua origine latina è ex spectare, cioè guardare fuori o guardare attentamente e non ha niente a che vedere con il desiderio o la tensione verso qualcosa. Riguarda l’essere spettatori passivi di un avvenimento, non coinvolti in modo emotivo.

Allora sarebbe meglio dire che si aspetta fermi e più o meno pazienti ad un semaforo ma, mentre guardo la partita, attendo in punta di sedia, pronto ad esultare, il gol della mia squadra preferita.

L’attesa quindi è propria di questo periodo dicembrino, il mese del solstizio d’inverno, che per il 2025 è stato il 21 dicembre alle 16.03, ora italiana, il giorno in cui il dì è stato il più corto dell’anno, anche se i detti popolari lo riferiscono al giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre.

In questo periodo di attesa del Natale si lascia che il tempo trascorra le proprie ore in santa pace si spera meno travolti dalle frenesie.

Becket, con il suo Godot (il quale, nel titolo, viene aspettato, non propriamente atteso, ma ugualmente aspettare questo personaggio trasforma il tempo in attesa e scoperta), ci ha parlato di come l’attesa resti un tema delle nostre esistenze, costantemente. E a volte attendiamo l’inarrivabile. E per questo rischiamo di non godere del piacere di percorrere l’attesa, vivendola.

Con questo contributo voglio ricordare, a me stessa e a tutti quelli che vogliono leggerlo, di pensare a come si affronta l’attesa, nel vero senso della parola, riscoprendo senza retoriche una dimensione più umana di questo periodo dell’anno, di queste feste tanto amate e tanto odiate.

Se riuscissimo a dare retta ai latini che ci hanno spiegato con un infinito presente preceduto da una preposizione semplice (ad tendere) il senso da dare al calendario dell’avvento o alla fine dell’anno o alle celebrazioni del solstizio invernale, scopriremmo che non c’è attesa migliore che vita stessa, da vivere in una tensione benevola e rassicurante, dedicando il tempo, il bene più prezioso, ai nostri desideri, soprattutto quelli da condividere.

L’ALBERO DEI DESIDERI DI AGÀPE – UNA STORIA DI SPERANZA

di Maria Mihaela Barbieru

Era la Vigilia di Natale, e una neve lieve cadeva silenziosa sui tetti del piccolo villaggio di Agàpe. Le luci calde delle case tremolavano come stelle, ma nel cuore della giovane donnaAgàpe brillava qualcosa di ancora più luminoso: un’idea.

Quel pomeriggio, guardando l’albero spoglio nel salotto, Agàpe pensò che quest’anno avrebbe fatto qualcosa di speciale. Sì, decisamente. Non voleva solo decorarlo con palline colorate e fili dorati. No, il suo albero doveva parlare. Doveva raccontare sogni, speranze, promesse. E così prese carta, forbici e un filo di lana rossa, e iniziò a creare.

Ogni pallina che costruiva racchiudeva un desiderio, annotatocon cura:

“Vorrei avere il coraggio di parlare quando ho paura.”

“Spero che la mia famiglia rimanga sempre unita.”

“Non mi fermerò davanti all’indifferenza di alcune persone.”

“Imparerò ad ascoltare di più e a giudicare di meno. Spero di farcela”

Mentre le scriveva, si accorgeva che non erano solo sogni: erano intenti, piccoli semi che voleva piantare nel Nuovo Anno.

Invitò anche le persone a lei più care, e spiegò la magia che stava creando. In pochi minuti, il tavolo si riempì di fogli, colori, e parole sincere. C’era chi desiderava più tempo da trascorrere insieme, chi sperava in un mondo più gentile, chi prometteva di aiutare i propri amati in difficoltà.

Quando l’albero fu colmo sembrava vivo. Ogni pallina raccontava un pezzo del suo cuore sfilato. Era un albero che non brillava solo fuori, ma dentro.

La notte di Natale, Agàpe si sedette ai piedi dell’albero e chiuse gli occhi. In silenzio, sussurrò una promessa:

“Custodirò ogni intento come una scintilla. Li farò crescere, giorno dopo giorno.”

Il vento gelido che soffiava fuori, nel piccolo villaggio in Cappadocia, non spegneva il calore del salotto. Perché un albero decorato con verità e amore ha il potere di scaldare anche l’inverno più spietato.

E così, nell’abbraccio di una notte silenziosa, Agàpe ci insegnò che il futuro si costruisce con piccoli gesti, parole delicate, e la volontà di essere ogni giorno un po’ migliori.

E quest’albero, anno dopo anno, rimarrà sempre lì — a ricordarle e ricordarci che ogni desiderio è il primo passo di un cammino.

Perché, quando si decora con l’anima e in autenticità, anche un semplice albero diventa poesia.”

Spazio di introspezione e crescita personale

Potresti ispirarti alla storia di Agàpe, pensata per stimolare la tua consapevolezza, riflessione e azione personale:

1. Qual è il desiderio che abita silenziosamente nel tuo cuore, e che forse non hai ancora avuto il coraggio di pronunciare?

2. Se potessi dare un colore o una forma a questo desiderio, come sarebbe la “pallina” che lo rappresenta sull’Albero dei tuoi desideri?

3. Quale parte di te vorresti lasciare andare prima di entrare nel nuovo anno? E quale parte vorresti coltivare?

4. Quale promessa vorresti fare a te stesso/a per il nuovo anno, proprio come ha fatto Agàpe?

5. Se potessi sussurrare un’intenzione al vento della notte di Capodanno, quale sarebbe la tua preghiera per il tempo che verrà?

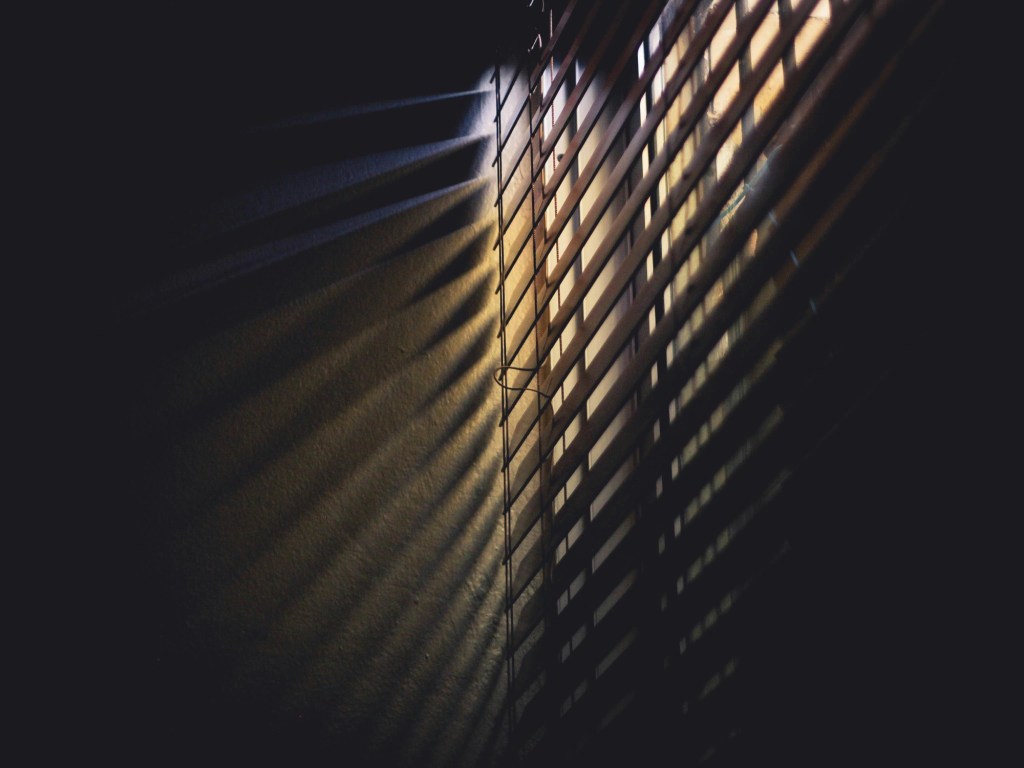

DAL BUCO DELLA SERRATURA

Pettegolezzi solitari

di Luigi Filipetto

Il paravento delle persiane. Lassù di fronte sono un mistero. Dico di fronte perché dovrei avere il collo di una giraffa per vedere dal mio balcone le porte e le finestre del mio palazzo. Ma lassù nel palazzo di fronte non posso non vedere e nemmeno non sentire.

Insomma, lassù sono perennemente chiuse, anche quando c’è qualcuno dentro perché a volte si vede la luce. A volte, non sempre, che vuol dire che chi ci abita viene una volta ogni tanto. Le ombre dentro si vedono muoversi, ma la tua curiosità finisce lì. Pensi che se incroci il portinaio di là magari gli chiedi qualcosa. Poi ti dici: chi te lo fa fare? Fino a qualche anno fa ci stava una coppia che teneva tutto aperto. Anche troppo. Oh, non è che facessi il ficcanaso, ma certe cose se sei alla finestra non puoi non vederle. Lui poi d’estate prendeva il sole, sdraiato alla finestra con le gambe allungate fuori dal davanzale. Non era un gran bello spettacolo, né lui né la scena in sé. C’erano poi i miei vicini che si stavano trasferendo ed erano in trattative per vendere. Fatto sta che la vista di quel brutto coso alla finestra non avrebbe costituito una convincente attrattiva per un futuro acquirente. E un giorno gli diedero la voce: scusi signore, può levarsi da lì, sa stiamo vendendo la casa. A buon intenditor poche parole. Il tipo aveva tirato dentro le gambe e anche il resto.

All’altezza del mio piano le persiane a volte sono aperte a volte restano chiuse. Sono una seconda casa di una signora con cui ci si scambia anche il saluto quando arriva. È una grande amante dei fiori, quando viene ne porta di nuovi. Poi ogni giorno li guarda, li rimira, sposta i vasi un po’ qua un po’ là, toglie le foglioline secche. Poi di colpo le persiane restano chiuse e ti dici: è ripartita.

Flora abita al piano di sotto. Lei guarda spesso in su quando esce sul pianerottolo e allora grandi saluti. Eravamo la sua unica compagnia. Ci si chiedeva anche come va come non va. Poi è andata avanti con gli anni e allora è rimasto solo il saluto con le mani. Ultimamente c’era una ragazza che la assisteva. Poi le persiane sono rimaste chiuse giorno e notte. Ti chiedi che cosa può essere successo, ma questo prima o poi lo scoprirai. Nel frattempo ti era capitato di assistere a una scenata del suo vicino. In un primo momento senti solo gridare, poi guardi meglio e vedi il tipo con la testa dentro alla casa di Flora. Poi sbatte la porta e se va sempre gridando: mi sono rotto i co…ni. Cose da correre lì e prenderlo a calci. Fresco di questa scenata, qualche mattina fa ti vedo sua figlia fuori sul pianerottolo in compagnia di un ragazzo. Sono ancora in mutande e fumano la sigaretta. Poco dopo si fa vivo un altro ragazzo pure lui in mutande. Nel pomeriggio tre cuscini sono esposti al sole. Metti in azione una serie di elucubrazioni. Conclusione: è chiaro che la ragazza ha preso al volo una delle rare assenze di mamma e papà. Soprattutto di quel papà che a occhio rompe le scatole anche agli altri vicini. Pochi giorni dopo la scenata con Flora, lo vedi in compagnia della figlia che esce dalla porta accanto dove si è installata una nuova coppia. Visto il tipo, pensi che sia andato dai nuovi a mettere i puntini sugli i, magari con una formula vellutata, un gesto di buona vicinanza per dare il benvenuto. E resti di questa idea.

Alcune note che venivano dal palazzo di fronte ti risvegliarono qualcosa che non ti era nuovo. Giù al secondo piano, seduto a terra sul pianerottolo, un ragazzino dell’età delle medie teneva nelle mani un flauto. Gli occhi erano fissi su un foglio che teneva sulle ginocchia. Provava e riprovava a mettere insieme le note di un pezzo, quasi come un compito da svolgere a casa. Non sai ancora perché e come, dicesti a te stesso: aspetta aspetta. Cerchi fra i dischi vecchi Il Bolero di Ravel. Lo metti al volume idoneo per arrivare alle orecchie del ragazzo. Che dapprima si gira di qua e di là, poi alza lo sguardo e dopo un attimo di perplessità fa un veloce cenno con la mano. Tu hai ricambiato il saluto e hai lasciato la musica andare con un tono più sommesso. Un’amicizia volante e piuttosto piacevole.

SCUOLA DI MILANESE – Pontèll n. 17

di Fabio Fumagalli

QUANDO A GENNAIO ARRIVA LA BEFANA

di Giorgio Righetti

LA BEFANA DEL VIGILE. Nel 1946 nacque una bellissima usanza a Milano quella di portare davanti alle postazioni dei Vigili Urbani nel giorno della Santa Epifania alimenti vari come olio, pasta, spumanti, bevande e, gli immancabili panettoni simboli di Milano, i regali erano talmente tanti da creare problemi di traffico e per non abbandonare il loro posto i cari Ghisa dovevano farsi aiutare dai cittadini a disporre con un certo ordine i regali ricevuti. In seguito i Vigili Urbani decisero di destinare quanto veniva dato loro alle famiglie più povere, aggiungendo anche il denaro di una colletta personale fatta tra tutti i Ghisa milanesi. La Befana del Vigile non ebbe però vita lunga. Nel giro di pochi anni, così come era apparsa, uscì di scena dal costume e dalle usanze dalla vita milanese senza una motivata spiegazione. Nel 1971 si disse che la Commissione interna della Polizia Municipale di Milano aveva deciso di interrompere la tradizionale festa della Befana del Vigile perché sfruttata dai produttori di dolciumi e alimenti per farsi propaganda e, ormai ridotta a una enorme macchina pubblicitaria. Un vero peccato perché quella bella tradizione rappresentava un momento di forte solidarietà, manifestando lo spirito che caratterizzava il Natale in quel tempo lontano, questa bellissima usanza era anche un gesto di riconoscenza verso i cari Ghisa che ogni giorno con ogni tempo, garantivano (e garantiscono), la sicurezza e l’ordine per 6le strade di Milano.

GRAZIE, OCCIDENTE

di Alessandro Bocci

Nell’introduzione ad un suo saggio, Federico Rampini nota che “grazie” ed “Occidente” sono due termini che non sentiremo mai pronunciare insieme. Ringraziare l’Occidente sembra essere infatti un’oscenità.

Eppure non possono esserci dubbi sul fatto che senza la cultura, la tecnologia, la medicina e i nostri valori il mondo sarebbe un luogo ben peggiore di quello che è.

Nel settore primario, i fertilizzanti chimici, le sementi geneticamente modificate e le biotecnologie occidentali hanno permesso a tanti stati africani ed asiatici di sconfiggere la fame. Nel subcontinente indiano, le disponibilità alimentari si sono moltiplicate non grazie al sistema delle caste, ma alla presenza di multinazionali straniere.

Senza la rivoluzione industriale la stragrande maggioranza della popolazione vivente semplicemente non ci sarebbe, ma l’industrializzazione occidentale viene spesso presentata come la madre dell’ inquinamento del pianeta. In realtà, i modelli energetici preindustriali di Asia ed Africa erano ben più dannosi per l’ambiente. Se oggi il miliardo e mezzo di cittadini africani producesse energia con le stesse modalità con le quali veniva prodotta prima dell’arrivo degli europei sarebbe davvero la catastrofe ambientale. In Asia, il modello industriale sovietico ha prodotto un numero impressionante di disastri che non vale nemmeno la pena elencare. Basti pensare, comunque, all’inquinamento della penisola del Tajmyr o a quello della zona dell’ex lago d’Aral.

I medici occidentali, a partire da Jenner che introdusse il vaccino per il vaiolo e da Fleming che scoprì la penicillina, hanno introdotto innovazioni che hanno permesso l’allungamento della vita media, a livello planetario, di quasi cinquant’anni.

Eppure nelle università statunitensi, in primis quelle con rette a partire da novanta mila dollari annui, si raglia contro la nostra civiltà. Per non parlare di certi movimenti femministi, disponibili anche a manifestare al fianco di fanatici che mettono il burqa alle loro compagne. Per un numero crescente di persone andare a votare è semplicemente una scocciatura e le parole di Churchill che ci ricordava che la democrazia era la peggiore forma di governo eccetto tutte quelle sperimentate fino a quel momento sembrano essere completamente dimenticate.

Forse pensando all’Iran di Khomeini, nelle cui carceri si stupravano le donne che si ribellavano alla sharia, lo scrittore libanese Maalouf nota che tutti coloro che criticano l’Occidente vanno incontro a fallimenti clamorosi. È davvero anomalo e singolare che sia un intellettuale arabo a ricordarcelo. Noi invece preferiamo marciare per la pace, e incolpare i nostri governi di complicità in tutti i conflitti del mondo, senza riflettere sulla circostanza che se i giovani statunitensi avessero fatto la stessa scelta negli anni quaranta del secolo scorso oggi ci sarebbero ancora i nazisti.

TEMPO CHE FU. I CANTASTORIE

di Giorgio Righetti

Recentemente in un mercatino di cose vecchie, ho trovato un antico canzoniere autografato, di quelli che il Barbapedana distribuiva nelle osterie dopo le sue esibizioni. Il Barbapedana era di certo il più sincero e spontaneo cantastorie milanese. Girava fiero e spavaldo di osteria in osteria con la sua chitarra, sempre vestito con una vecchia zimarra color marrone intenso e con un cappello a cilindro adorno di un codino di scoiattolo calcato sulla testa. Lo si trovava di solito all’osteria di Loreto dove raccoglieva i suoi memorabili successi. Autentico anticipatore dei cantautori di oggi ironizzava su se stesso con una sua sigla musicale.

Barbapedana el gh’aveva on gilé / senza el denanz cont via el dedree / con i oggioeu longh ona spanna / l’era el gilé del Barpedana!…

Rivediamolo dunque al Loreto il caro Barbapedana con la canzonetta che fu il suo cavallo di battaglia.

De piscinin che l’era

el ballava volentera

el ballava su on quattrin

de tant che l’era piscinin…

La canzone era interminabile, il Barbapedana la sapeva sempre aggiornare e renderla attuale con nuove strofe. Altra canzone famosa fu “La tegnoeula”:

Me regordi che on di, in la mia scoeula

ho veduù sgorattà una tegnoeula…

Tutt stremii me son miss a vosà:

“Tè la chì!… te la lì… te là…”.

Inutile dire come gli spettatori si divertissero nel seguire l’immaginario volo del pipistrello che il Barbapedana sapeva benissimo rincorrere con lo sguardo, accompagnato da gesti di su e di giù, di qua e di la. Dopo aver fatto il giro dell’osteria con il piattello per raccogliere qualche soldino il Barbapedana era costretto a concedere il bis. GioIosa fu sempre la vita di questo cantastorie milanese di osteria, serena fu la sua vecchiaia al termine della sua carriera, dove concluse gli ultimi anni della sua vita alla Baggina in piena povertà. Indubbiamente, al giorno d’oggi, il suo nome non dice assolutamente nulla, eppure, ai suoi tempi era notissimo! Arrigo Boito (1842-1918), dopo averlo incontrato in un’osteria di Porta Tosa si sofferma a lungo a parlare di lui, in una delle sue novelle: “La musica in piazza” (scritta fra il 1870 e il 1871) dove menziona Enrico Molaschi, come il più famoso e conosciuto di una successione di cantastorie che circolavano ai suoi tempi di locanda in locanda, nei vari paesi, fra Lombardia ed Emilia. Pure Gaetano Crespi, illustre ed apprezzato poeta dialettale, autore del Canzoniere milanese, narrò ampiamente nella sua opera le imprese di questo singolare personaggio, che lui amava chiamare Barbapedanna (con la doppia “n”), il caro paffuto cantastorie milanese, tarchiato e rubicondo, gioviale e chiassoso

Ch‘el ghaveva on gilè

senza el denanz e cont via el dedree.

P.S. Morto ormai da tempo Enrico Molaschi, durante la Guerra d’Africa si cercò di far rivivere il personaggio del Barbapedana, parafrasando la famosa filastrocca con questa tiritera di propaganda:

Barbapedana el gh’aveva on s’cioppètt

per sparagh ai soldaa de Maomètt

e ‘sto s’cioppètt l’era longh ona spanna,

l’era el s’cioppètt del Barbapedana.

E da bersaglier che l’era,

el sparava volentera,

el sparava col s’cioppettin

contra i trupp di beduin.

Altri volonterosi cantastorie ambulanti cercarono di far rivivere il personaggio del Barbapedanna, attribuendosi identità e qualità false, ma senza fortuna.